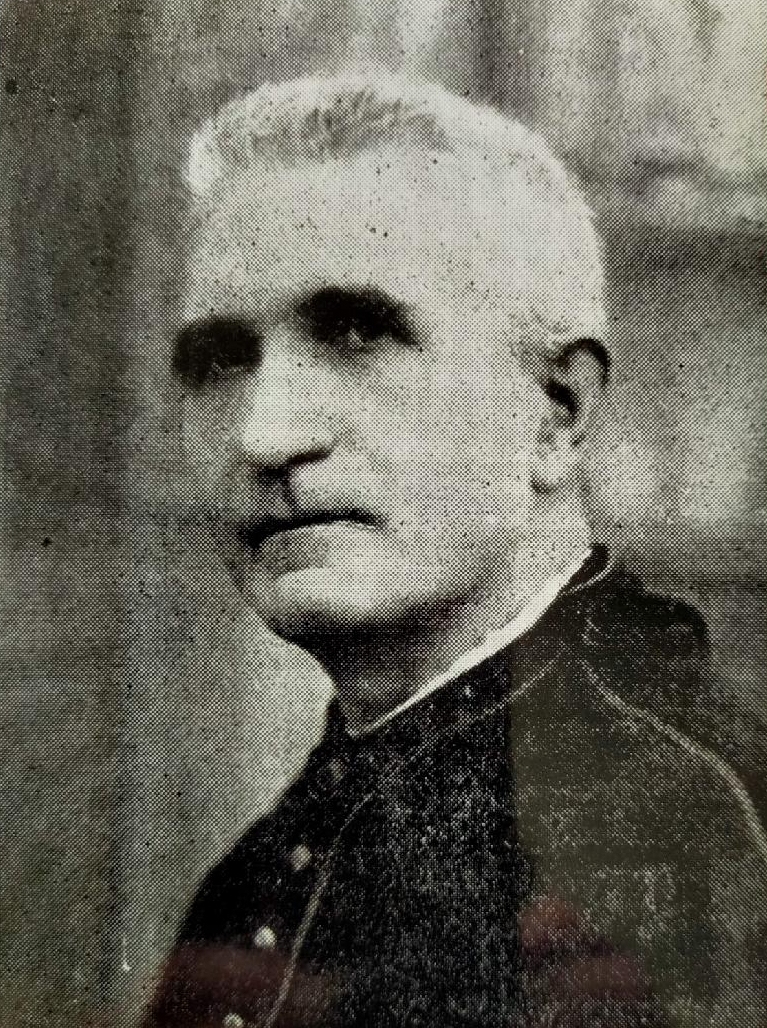

Maurice Toti (1917-1994)

Maurice-Pascal-André Toti naquit le 23 août 1917 à Ollioules, d’André Toti, facteur, et de Thérèse Baglione. Après l’école communale, le jeune Maurice que tout destinait au travail de la terre entre aux Chantiers de la Seyne comme apprenti dessinateur. Il fréquente en même temps le patronage d’Ollioules, l’ « Œuvre », tenu par le curé, l’abbé Blanc. Sa vie s’oriente alors vers une autre direction : il entre au petit séminaire d’Hyères où il retrouve son curé comme supérieur. Après le grand séminaire, il est ordonné prêtre le 20 février 1944 et reçoit sa nomination comme vicaire à la cathédrale de Fréjus, sous la direction des chanoines Malausse puis Portalier. La situation y est alors assez particulière : c’est le moment du débarquement et de la libération. Chargé spécialement des jeunes l’abbé Toti fonde l’association « Sport-Plein-Air-Chant » (la « SPAC ») et anime les cercles d’Action catholique rurale ; l’ardent vicaire s’emploie encore à ranimer la Bravade de Fréjus et participe à la fondation du groupe folklorique La Miougrano. L’abbé Toti marquera ainsi fortement la paroisse de son empreinte durant les seize années de son vicariat dans la cité épiscopale. En 1959, on lui communique sa nomination au poste de curé de Fayence, mais comme il doit attendre que le presbytère soit disponible, il est encore à Fréjus lors de la rupture du barrage de Malpasset le 2 décembre 1959 : il fait alors répéter la chorale à l’étage de la tour de la place Agricola quand le rez-de-chaussée est brusquement envahi par les eaux. Son engagement généreux lors de la catastrophe sera comme la signature de ce premier séjour fréjussien qui s’acheva effectivement en mars 1960. Après Fayence, l’abbé Toti fut transféré en 1966 à Cogolin et revint à Fréjus, cette fois comme curé, en 1977. La ville n’est plus tout à fait celle qu’il avait connue, les évêques sont partis, mais surtout l’âge et la fatigue commencent à faire sentir leurs effets. Il obtient cinq ans plus tard, en 1982 la plus modeste cure de Tavernes, avec le titre de chanoine honoraire, puis celle de Barjols en 1983. A la retraite, c’est auprès des Sœurs dominicaines de Saint-Maximin que le chanoine Toti se rend encore utile. Il meurt le 13 février 1994 à la maison de retraite « Jean Dehon », de Mougins. Une place porte son nom à Cogolin ainsi qu’une rue à Fréjus, témoignant de la reconnaissance de ceux auprès desquels il se sera largement dévoué.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Lambert Arbaud appartient probablement à la famille provençale d’Arbaud, qui s’affirme au XVIème siècle et illustrée par les seigneurs de Châteauvieux, de Bargemon, de Porchères, etc. d’où sera issu Antoine d’Arbaud (1602-1666), né à Bargemon, chanoine d’Aix qui deviendra évêque de Sisteron en 1648. Investi de l’ordre épiscopal avec le titre d’évêque titulaire de Venosa (ville située dans le royaume de Naples) reçu le 16 novembre 1510, Lambert Arbaud fut depuis 1519 vicaire et rentier de l'évêché de Toulon pour le cardinal Nicolas Fieschi et le fut encore pour son successeur le cardinal Trivulzio. A Fréjus, où il prend possession de la prévôté le 8 décembre 1521, il est vicaire général de Nicolas Fieschi (au moins depuis 1518) puis de Franciotto Orsini. Pendant leurs longues absences il y assume à titre d’auxiliaire ou suffragant les fonctions pontificales (confirmations, ordinations, bénédictions des saintes huiles, visites pastorales, etc.), à la suite de Jean-Baptiste de Nigris, mort en 1515 et de Jean Colombi, mort en 1517. C'est avec son titre épiscopal "Venusinus" que le prévôt du chapitre souscrit le 14 septembre 1526 à la transaction entre l'évêque et la communauté de Fréjus au sujet des droits féodaux. Voyant à son tour venir la mort, il rédige son testament le 13 mai 1527. Il meurt deux jours plus tard, le 15 mai. Dans ses dernières dispositions il demandait à être enseveli dans la cathédrale de Fréjus, devant l'autel de la Sainte-Vierge, mais soit que ses volontés n'aient pas été exécutées, soit que son corps ait été ensuite exhumé, Girardin nous dit que sa tombe était devant l'autel de Saint-Etienne. Lambert Arbaud était aussi prieur de Notre-Dame de Biot.

Lambert Arbaud appartient probablement à la famille provençale d’Arbaud, qui s’affirme au XVIème siècle et illustrée par les seigneurs de Châteauvieux, de Bargemon, de Porchères, etc. d’où sera issu Antoine d’Arbaud (1602-1666), né à Bargemon, chanoine d’Aix qui deviendra évêque de Sisteron en 1648. Investi de l’ordre épiscopal avec le titre d’évêque titulaire de Venosa (ville située dans le royaume de Naples) reçu le 16 novembre 1510, Lambert Arbaud fut depuis 1519 vicaire et rentier de l'évêché de Toulon pour le cardinal Nicolas Fieschi et le fut encore pour son successeur le cardinal Trivulzio. A Fréjus, où il prend possession de la prévôté le 8 décembre 1521, il est vicaire général de Nicolas Fieschi (au moins depuis 1518) puis de Franciotto Orsini. Pendant leurs longues absences il y assume à titre d’auxiliaire ou suffragant les fonctions pontificales (confirmations, ordinations, bénédictions des saintes huiles, visites pastorales, etc.), à la suite de Jean-Baptiste de Nigris, mort en 1515 et de Jean Colombi, mort en 1517. C'est avec son titre épiscopal "Venusinus" que le prévôt du chapitre souscrit le 14 septembre 1526 à la transaction entre l'évêque et la communauté de Fréjus au sujet des droits féodaux. Voyant à son tour venir la mort, il rédige son testament le 13 mai 1527. Il meurt deux jours plus tard, le 15 mai. Dans ses dernières dispositions il demandait à être enseveli dans la cathédrale de Fréjus, devant l'autel de la Sainte-Vierge, mais soit que ses volontés n'aient pas été exécutées, soit que son corps ait été ensuite exhumé, Girardin nous dit que sa tombe était devant l'autel de Saint-Etienne. Lambert Arbaud était aussi prieur de Notre-Dame de Biot.

Garanou dans l’Ariège, et de Marie Antoni, domiciliés à Toulon, Cour du Chapitre... Comme son frère Joseph (1876-1910), mort vicaire à la paroisse Saint-Pierre, de Toulon, Auguste était un esprit d’élite, aimant l’étude, sachant goûter les arts, la musique et l’histoire (il publia d’ailleurs une monographie sur la cathédrale de Toulon). Esprit méthodique, il s’adapta avec facilité aux divers services qui lui furent demandés. Ainsi, après son ordination sacerdotale en 1897, il enseigna d’abord au cours primaire annexé à l’école saint-Eugène, de Fréjus. Ensuite, il fut successivement vicaire à Pierrefeu (1898), Aups (1899), Cuers (1904), à la paroisse Saint-Flavien du Mourillon et enfin à Sainte-Marie, en 1925, où il seconda l’archiprêtre, Mgr Ardoïn, avec le titre de doyen honoraire. En 1933, l’abbé Rauzy est nommé curé de Vidauban puis, l’année suivante, curé-doyen d’Ollioules. Il se préoccupa dans cette dernière paroisse de la formation de la jeunesse catholique, pour laquelle fut organisé un brillant congrès. L’abbé Rauzy reçut le camail de chanoine honoraire en 1938. En 1939, on lui confia la charge d’examinateur prosynodal de l’officialité. L’âge et les infirmités le contraignirent, malgré lui, à prendre sa retraite à la villa Saint-Charles, au domaine de la Castille où ne lui resta plus que la prière pour ses confrères encore engagés dans le ministère. Il y mourut le 9 juillet 1951 et fut inhumé auprès de son frère dans le cimetière central de Toulon.

Garanou dans l’Ariège, et de Marie Antoni, domiciliés à Toulon, Cour du Chapitre... Comme son frère Joseph (1876-1910), mort vicaire à la paroisse Saint-Pierre, de Toulon, Auguste était un esprit d’élite, aimant l’étude, sachant goûter les arts, la musique et l’histoire (il publia d’ailleurs une monographie sur la cathédrale de Toulon). Esprit méthodique, il s’adapta avec facilité aux divers services qui lui furent demandés. Ainsi, après son ordination sacerdotale en 1897, il enseigna d’abord au cours primaire annexé à l’école saint-Eugène, de Fréjus. Ensuite, il fut successivement vicaire à Pierrefeu (1898), Aups (1899), Cuers (1904), à la paroisse Saint-Flavien du Mourillon et enfin à Sainte-Marie, en 1925, où il seconda l’archiprêtre, Mgr Ardoïn, avec le titre de doyen honoraire. En 1933, l’abbé Rauzy est nommé curé de Vidauban puis, l’année suivante, curé-doyen d’Ollioules. Il se préoccupa dans cette dernière paroisse de la formation de la jeunesse catholique, pour laquelle fut organisé un brillant congrès. L’abbé Rauzy reçut le camail de chanoine honoraire en 1938. En 1939, on lui confia la charge d’examinateur prosynodal de l’officialité. L’âge et les infirmités le contraignirent, malgré lui, à prendre sa retraite à la villa Saint-Charles, au domaine de la Castille où ne lui resta plus que la prière pour ses confrères encore engagés dans le ministère. Il y mourut le 9 juillet 1951 et fut inhumé auprès de son frère dans le cimetière central de Toulon.