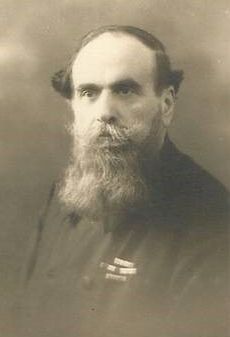

Louis Roubineau (1876-1942)

Louis-François-Paul Roubineau est né en 1876 dans le Roussillon, fils de François Roubineau et de Julie Cep. Prêtre pour le diocèse de Perpignan, il sera successivement professeur, vicaire à Perpignan, directeur de la Maîtrise et curé de Bourg-Madame. La Guerre de 14 lui fournira l’occasion d’actes de bravoure et de dévouement qui lui valurent nombre de décorations mais donnera surtout à sa carrière une autre orientation : mobilisé d’abord sur le front français, il fut envoyé ensuite à Salonique où il contracta le paludisme ; c’est pour le soigner qu’il fut retenu de longs mois à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon. Employé quelque temps à la paroisse voisine de Saint-Joseph, on lui proposa la cure de Châteaudouble et de là il fut nommé curé du Val en 1927. Il s’y donna tout entier, s’investissant particulièrement pour la somptuosité du culte de Seigneur : il consacra des sommes considérables à l’embellissement de son église et de sa sacristie (dallage, électricité, statues, mobilier). Il était en même temps apprécié de ses confrères pour la qualité et la cordialité de son accueil. Son ministère fit une place particulière aux enfants qu’il savait captiver et pour lesquels il créa une maîtrise digne d’une cathédrale. Lui qui avait soigné les blessés sous les bombardements et dans les salles des contagieux avait aussi une prédilection pour les malades. De nature aimable, il savait aussi être combatif et, avec son allure martiale, défendre les intérêts de l’Église à une époque d’affrontements avec la République : il revendiqua ainsi devant le Conseil d’État la liberté pour le petit sanctuaire de Notre-Dame de Paracol, y mettant toute l’ardeur de sa dévotion à la Vierge Marie. Monseigneur Gaudel voulut distinguer cette âme rayonnante qui savait communiquer sa foi et sa piété, en lui conférant le titre de chanoine prébendé en 1942, dans la même promotion qui vit les chanoines Bech et Pelloquin accéder à une stalle de chanoine titulaire. Mais, déjà malade, le chanoine Roubineau meurt quelques mois plus tard dans sa paroisse du Val, le 10 novembre 1942.

Louis-François-Paul Roubineau est né en 1876 dans le Roussillon, fils de François Roubineau et de Julie Cep. Prêtre pour le diocèse de Perpignan, il sera successivement professeur, vicaire à Perpignan, directeur de la Maîtrise et curé de Bourg-Madame. La Guerre de 14 lui fournira l’occasion d’actes de bravoure et de dévouement qui lui valurent nombre de décorations mais donnera surtout à sa carrière une autre orientation : mobilisé d’abord sur le front français, il fut envoyé ensuite à Salonique où il contracta le paludisme ; c’est pour le soigner qu’il fut retenu de longs mois à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon. Employé quelque temps à la paroisse voisine de Saint-Joseph, on lui proposa la cure de Châteaudouble et de là il fut nommé curé du Val en 1927. Il s’y donna tout entier, s’investissant particulièrement pour la somptuosité du culte de Seigneur : il consacra des sommes considérables à l’embellissement de son église et de sa sacristie (dallage, électricité, statues, mobilier). Il était en même temps apprécié de ses confrères pour la qualité et la cordialité de son accueil. Son ministère fit une place particulière aux enfants qu’il savait captiver et pour lesquels il créa une maîtrise digne d’une cathédrale. Lui qui avait soigné les blessés sous les bombardements et dans les salles des contagieux avait aussi une prédilection pour les malades. De nature aimable, il savait aussi être combatif et, avec son allure martiale, défendre les intérêts de l’Église à une époque d’affrontements avec la République : il revendiqua ainsi devant le Conseil d’État la liberté pour le petit sanctuaire de Notre-Dame de Paracol, y mettant toute l’ardeur de sa dévotion à la Vierge Marie. Monseigneur Gaudel voulut distinguer cette âme rayonnante qui savait communiquer sa foi et sa piété, en lui conférant le titre de chanoine prébendé en 1942, dans la même promotion qui vit les chanoines Bech et Pelloquin accéder à une stalle de chanoine titulaire. Mais, déjà malade, le chanoine Roubineau meurt quelques mois plus tard dans sa paroisse du Val, le 10 novembre 1942.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.