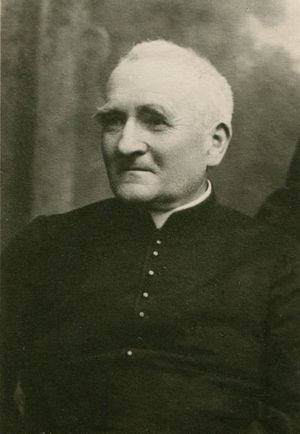

Joseph Taxil (1798-1873)

Joseph Taxil naquit au Muy le 21 nivôse an VI (10 janvier 1798), de Bonaventure Taxil, propriétaire, et de Claire Jehan. Après avoir étudié au collège de Lorgues, Joseph entra au grand séminaire d’Aix et fut ordonné prêtre en 1821. On l’envoya d’abord comme vicaire à Roquebrune où il ne resta que six mois, et fut promu curé de Saint-Raphaël en 1823, à la démission de Messire Chautard, poste qu’il occupera trois ans et demi. En 1826, l’abbé Taxil est chargé de la cure de Claviers, jusqu’en 1845. C’est là qu’il conçoit la nécessité d’un asile de vieillards. En septembre 1845, il est de nouveau transféré à Seillans, paroisse qui restera marquée par la mission que son curé fait donner lors du jubilé de 1850. Adonné à une ascèse rigoureuse, l’abbé Taxil croit alors devoir demander son admission à la Grande Chartreuse, qui lui est refusée non en raison de ses mérites mais de son âge. Il s’établit alors à Draguignan comme simple prêtre habitué. Là il gagne les cœurs moins par le talent de l’éloquence dont il était dépourvu que par celui de lire dans les âmes et de les accompagner sur le chemin de la conversion. De ses deniers il achète une vaste propriété et y réalise son rêve en y établissant les petites Sœurs des Pauvres, jusque-là inconnues dans le diocèse. Il se donnera tout entier à cette mission auprès des personnes âgées et recevra pour ses noces d’or le camail de chanoine honoraire de Fréjus, en 1871. Fondateur et aumônier, vénéré de tous, le chanoine Taxil meurt deux ans plus tard à Draguignan, le 16 mars 1873.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Joseph-Marius-Amédée Sigalloux naquit à Flayosc le 23 novembre 1864, fils de Jean-François Sigalloux, propriétaire âgé de 57 ans, et de Nathalie-Joséphine-Elisabeth Arbaud, son épouse, âgée de 36 ans. Il hérita de ses parents une certaine distinction et reçut d’eux une éducation soignée : après avoir été confié à l’abbé Arène, il poursuivit sa formation chez les Jésuites pour la finir au grand séminaire de Fréjus. Immédiatement après son ordination, l’abbé Sigalloux se voit confier la petite cure d’Agay puis est nommé vicaire à Pierrefeu en 1888, où il acquit la réputation d’être un prêtre selon le cœur de Dieu. On soulignait chez lui sa bonté souriante, son esprit profondément spirituel et une exquise courtoisie. Après quelques années, on l’envoya toujours comme vicaire au Luc en 1892, puis à Hyères en 1899, avant de lui proposer de revenir comme curé au Luc. Dans cette paroisse qu’il connaissait déjà parfaitement, il déploya une activité qui fut la marque de son zèle dans chacune de ses paroisses : il réédifie notamment le presbytère et installe des sœurs franciscaines pour le soin des enfants et des malades. Il est ensuite appelé à Toulon d’abord comme curé de Saint-François-de-Paule puis de la paroisse de Saint-Jean-du-Var. là encore il s’occupe de la doter d’un presbytère convenable et fait venir les petites sœurs de l’Assomption. Mais au-delà de ces réalisations tangibles, il porte le souci obsédant de l’intérêt des âmes. En 1927, l’abbé Sigalloux reçoit le camail de chanoine honoraire. Couronnant son ministère, les épreuves apportèrent à son activité débordante la part d’abandon nécessaire : une cécité quasi-totale et des défaillances de la mémoire l’amenèrent à donner sa démission quoi qu’il lui en coutât. Le chanoine Sigalloux se retira alors dans la maison paternelle de Flayosc. C’est là qu’il mourut le 27 janvier 1942.

Joseph-Marius-Amédée Sigalloux naquit à Flayosc le 23 novembre 1864, fils de Jean-François Sigalloux, propriétaire âgé de 57 ans, et de Nathalie-Joséphine-Elisabeth Arbaud, son épouse, âgée de 36 ans. Il hérita de ses parents une certaine distinction et reçut d’eux une éducation soignée : après avoir été confié à l’abbé Arène, il poursuivit sa formation chez les Jésuites pour la finir au grand séminaire de Fréjus. Immédiatement après son ordination, l’abbé Sigalloux se voit confier la petite cure d’Agay puis est nommé vicaire à Pierrefeu en 1888, où il acquit la réputation d’être un prêtre selon le cœur de Dieu. On soulignait chez lui sa bonté souriante, son esprit profondément spirituel et une exquise courtoisie. Après quelques années, on l’envoya toujours comme vicaire au Luc en 1892, puis à Hyères en 1899, avant de lui proposer de revenir comme curé au Luc. Dans cette paroisse qu’il connaissait déjà parfaitement, il déploya une activité qui fut la marque de son zèle dans chacune de ses paroisses : il réédifie notamment le presbytère et installe des sœurs franciscaines pour le soin des enfants et des malades. Il est ensuite appelé à Toulon d’abord comme curé de Saint-François-de-Paule puis de la paroisse de Saint-Jean-du-Var. là encore il s’occupe de la doter d’un presbytère convenable et fait venir les petites sœurs de l’Assomption. Mais au-delà de ces réalisations tangibles, il porte le souci obsédant de l’intérêt des âmes. En 1927, l’abbé Sigalloux reçoit le camail de chanoine honoraire. Couronnant son ministère, les épreuves apportèrent à son activité débordante la part d’abandon nécessaire : une cécité quasi-totale et des défaillances de la mémoire l’amenèrent à donner sa démission quoi qu’il lui en coutât. Le chanoine Sigalloux se retira alors dans la maison paternelle de Flayosc. C’est là qu’il mourut le 27 janvier 1942.