Antoine Sarde (1619-1681)

Antoine Sarde (Sardou ou Sardon) naquit à Mons le 24 novembre 1619, fils de Guilhem, notaire, et de Marguerite Porre. Outre le curé du lieu (de 1604 à 1645) qui signe indifféremment « Sardus, curatus », « Sarde, curat » quand il écrit en provençal, « Sarde » ou « Sardon », quand il écrit en français, la famille a donné d’autres prêtres comme cet autre Antoine Sarde cité en 1609, Guillaume Sarde (ca 1591-1681), prieur de Saint-Jean-du-Gard ou Augustin Sarde (1648-1673).

Devenu prêtre du diocèse de Fréjus et docteur en théologie, Antoine Sarde est attesté en 1665 comme curé de « Villeneuve en France ». S'agit-il de la ville qui porte aujourd’hui le nom de Villeneuve-Loubet ou de ce gras bénéfice dont parle Antelmi, situé dans le diocèse de Chartres où l'abbé Sarde occupait honorablement la fonction de prêtre détaché ou de bénéficier ? Quoi qu'il en soit, désireux de revenir finir ses jours sur le sol natal, c'est bien cette dernière prébende qu'il échangea pour la stalle de préceptorial de Fréjus avec Louis Ondedei. Ce fut l'occasion d'un combat juridique où Antoine Sarde fit preuve de ténacité et obtint finalement satisfaction. Il en prend ainsi possession en 1671. Doublant la querelle avec Ondedei, Antoine Sarde avait encore dû ferrailler avec Nicolas Antelmi (le neveu du chanoine Pierre Antelmi) qui la lui disputait. Un autre litige digne du Lutrin de Boileau surgit entre lui et le chanoine Martin (probablement Jean Martin), promus la même année chacun à une stalle différente pour savoir qui des deux avait la préséance : un jugement du Parlement de Provence en date du 14 décembre 1671 arrêta que bien que le chanoine Sarde ait été le premier des deux à être pourvu de sa prébende reçue devant notaire, le chanoine Martin passerait avant lui pour avoir été installé le premier… Mgr de Clermont-Tonnerre choisit Messire Antoine Sarde comme vicaire général (il apparaît du moins avec ce titre en 1675). Résidant sur place et devenu pacifique, souligne Antelmi, le chanoine Sarde même sexagénaire et obèse était actif au chapitre ne répugnant pas au travail. Après la mort de l’évêque, il assume les fonctions d’official et signe parfois « vicaire général substitué », épaulant le prévôt de Coriolis qui assure la vacance en attendant l’arrivée de Mgr Luc d’Aquin, que le chanoine Sarde ne verra pas : après avoir reçu les sacrements, il s’éteint à Fréjus le 12 octobre 1681, laissant le souvenir d'une vie irréprochable, et reçoit sa sépulture dans une des tombes canoniales du chœur de la cathédrale.

« vicaire général substitué », épaulant le prévôt de Coriolis qui assure la vacance en attendant l’arrivée de Mgr Luc d’Aquin, que le chanoine Sarde ne verra pas : après avoir reçu les sacrements, il s’éteint à Fréjus le 12 octobre 1681, laissant le souvenir d'une vie irréprochable, et reçoit sa sépulture dans une des tombes canoniales du chœur de la cathédrale.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

« vicaire général substitué », épaulant le prévôt de Coriolis qui assure la vacance en attendant l’arrivée de Mgr Luc d’Aquin, que le chanoine Sarde ne verra pas : après avoir reçu les sacrements, il s’éteint à Fréjus le 12 octobre 1681, laissant le souvenir d'une vie irréprochable, et reçoit sa sépulture dans une des tombes canoniales du chœur de la cathédrale.

« vicaire général substitué », épaulant le prévôt de Coriolis qui assure la vacance en attendant l’arrivée de Mgr Luc d’Aquin, que le chanoine Sarde ne verra pas : après avoir reçu les sacrements, il s’éteint à Fréjus le 12 octobre 1681, laissant le souvenir d'une vie irréprochable, et reçoit sa sépulture dans une des tombes canoniales du chœur de la cathédrale. au comté de Gaure, se situe à un point stratégique entre possessions françaises et anglaises. Il appartient au réseau gascon du premier « pape d’Avignon », Clément V (1305-1314), sans forcément être son parent comme le prétendent certains historiens anciens. Vital de Maignaut occupe une fonction de clerc auprès du comte de Provence, Robert d’Anjou dont il est un familier. Conjointement il détient une stalle de chanoine de Lectoure en 1304 ; chambrier du cardinal Pierre-Arnaud de Puyanne il reçoit une prébende du chapitre de Cahors en 1306, puis est nommé chanoine

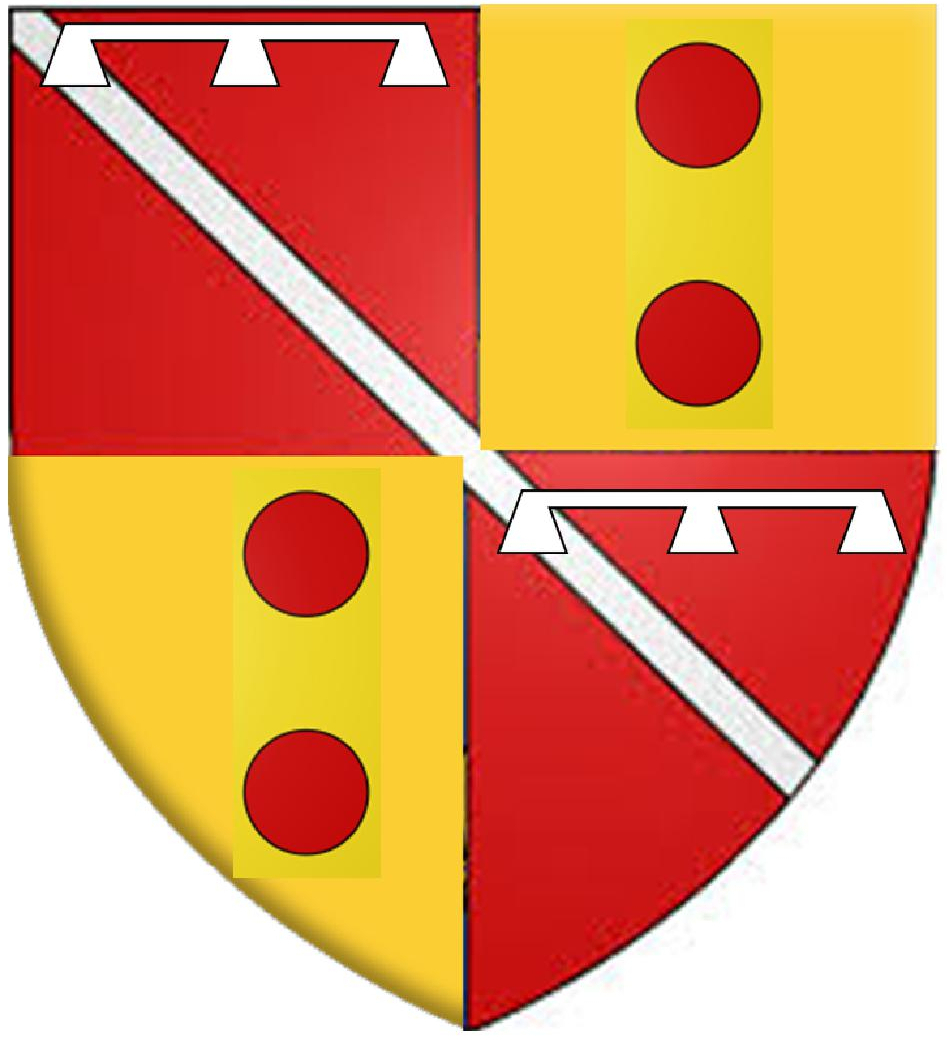

au comté de Gaure, se situe à un point stratégique entre possessions françaises et anglaises. Il appartient au réseau gascon du premier « pape d’Avignon », Clément V (1305-1314), sans forcément être son parent comme le prétendent certains historiens anciens. Vital de Maignaut occupe une fonction de clerc auprès du comte de Provence, Robert d’Anjou dont il est un familier. Conjointement il détient une stalle de chanoine de Lectoure en 1304 ; chambrier du cardinal Pierre-Arnaud de Puyanne il reçoit une prébende du chapitre de Cahors en 1306, puis est nommé chanoine de Compostelle en 1307 et archidiacre de Salnes au même diocèse : il est alors chapelain du cardinal Raymond de Got, le neveu du pape. C’est peu après qu’il obtient probablement sur recommandation de ses protecteurs provençaux, un autre canonicat, à Fréjus qu’il cumulera bientôt avec l’archidiaconé de Riez ainsi qu’avec un bénéfice curial dans le même diocèse. Celui qu'on cite encore comme chapelain pontifical (de Clément V) dans un document daté de février 1311 est nommé archevêque de Besançon le 23 juin 1312 et reçoit la consécration épiscopale à Avignon le 18 février 1313. Très habile dans la gestion des affaires, ce prélat est dit moins versé dans les lettres ; il se révèle un excellent conciliateur tant avec la population qu’avec le chapitre bisontin. Il meurt à Besançon le 27 août 1333, et est inhumé devant le maître autel de l'église des franciscains de la ville.

de Compostelle en 1307 et archidiacre de Salnes au même diocèse : il est alors chapelain du cardinal Raymond de Got, le neveu du pape. C’est peu après qu’il obtient probablement sur recommandation de ses protecteurs provençaux, un autre canonicat, à Fréjus qu’il cumulera bientôt avec l’archidiaconé de Riez ainsi qu’avec un bénéfice curial dans le même diocèse. Celui qu'on cite encore comme chapelain pontifical (de Clément V) dans un document daté de février 1311 est nommé archevêque de Besançon le 23 juin 1312 et reçoit la consécration épiscopale à Avignon le 18 février 1313. Très habile dans la gestion des affaires, ce prélat est dit moins versé dans les lettres ; il se révèle un excellent conciliateur tant avec la population qu’avec le chapitre bisontin. Il meurt à Besançon le 27 août 1333, et est inhumé devant le maître autel de l'église des franciscains de la ville.