Etienne Barbe (1815-1890)

Etienne-Florin Barbe nait à Claviers le 10 août 1815, fils de Joseph Barbe, chapelier et de Marie-Madeleine Simon. Après son ordination sacerdotale, l’abbé Barbe est nommé vicaire successivement à Barjols, Lorgues, Cannes puis Draguignan où il restera quinze ans et qu’il considèrera comme sa propre patrie. Comme dans toutes les paroisses où il était déjà passé, il déploie une activité débordante pour les œuvres, fait preuve d’esprit d’initiative et de dévouement. Il multiplia dans cette dernière paroisse ses efforts en faveur des associations de jeunesse et de persévérance, il y excita le zèle des fidèles pour la construction de la nouvelle église et contribua pour une large part à la fondation de la Société d’études archéologiques et scientifiques. En 1864, Mgr Jordany lui confie la cure de Cannes. Ce n’est plus le petit port méridional qu’il avait connu lorsqu’il était vicaire qu’il retrouve alors, mais bien une ville cosmopolite dont les besoins s’étaient accrus et transformés avec la population. Se rendant compte de l’œuvre qu’il allait devoir accomplir, il fit alors la promesse de ne jamais se décourager. L’abbé Barbe était un esprit des plus cultivés, d’une intelligence brillante, et comme ailleurs il allait mettre ses qualités au service du chantier qui l’attendait. Mais il ne pouvait se résigner à défendre mollement les meilleures causes et il s’engagea avec fougue dans la mise en place de nouveaux centres paroissiaux, d’écoles, d’orphelinats, au risque d’avoir à affronter mécomptes, désillusions et embarras financiers. Sa parole eut parfois à se ressentir de l’âpreté des circonstances (il ne passait pas pour avoir un caractère commode…). L’abbé Barbe laissa quelques dettes et le soupçon d’avoir parfois manqué de prudence et de mesure, mais au moins put transmettre une œuvre qui allait lui survivre.  Parmi cet héritage, il faut citer l’église Notre-Dame de Bon Voyage dont la première pierre fut bénite par Mgr Jordany en 1868, avant que la guerre de 1870 ne stoppe le chantier qui ne reprendra qu’en 1873, et qui fut ouverte au culte le 2 novembre 1879, même si le projet initial ne sera jamais totalement réalisé. En 1866, il avait été fait chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus par Mgr Jordany. Le 1er septembre 1886, Cannes passait avec l’arrondissement de Grasse sous la juridiction de l’évêque de Nice qui lui conféra la même année le titre de chanoine honoraire à son tour. Après une longue maladie pieusement acceptée et courageusement supportée, le chanoine Barbe mourut à Cannes le 29 mars 1890. On découvrit alors que son dévouement et ses aumônes l’avaient laissé dans le dénuement le plus complet. Ses funérailles présidées par le vicaire général de Nice, le chanoine Philippe Giraud prirent les proportions d’un deuil public.

Parmi cet héritage, il faut citer l’église Notre-Dame de Bon Voyage dont la première pierre fut bénite par Mgr Jordany en 1868, avant que la guerre de 1870 ne stoppe le chantier qui ne reprendra qu’en 1873, et qui fut ouverte au culte le 2 novembre 1879, même si le projet initial ne sera jamais totalement réalisé. En 1866, il avait été fait chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus par Mgr Jordany. Le 1er septembre 1886, Cannes passait avec l’arrondissement de Grasse sous la juridiction de l’évêque de Nice qui lui conféra la même année le titre de chanoine honoraire à son tour. Après une longue maladie pieusement acceptée et courageusement supportée, le chanoine Barbe mourut à Cannes le 29 mars 1890. On découvrit alors que son dévouement et ses aumônes l’avaient laissé dans le dénuement le plus complet. Ses funérailles présidées par le vicaire général de Nice, le chanoine Philippe Giraud prirent les proportions d’un deuil public.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

e après avoir fait profession de foi "entre les mains de celui des membres du vénérable Chapitre qui avait été délégué pour la recevoir", le doyen Barnieu n'étant plus en mesure d'assurer ses fonctions. Le chanoine Laidier se dévoua sans mesure, ne prenant jamais ni repos ni vacances. Lors de l’épidémie de choléra qui sévit à Toulon en 1884, il se dépensa au chevet des malades en répondant inlassablement aux demandes et accomplissant son devoir pour les défunts sans répit et avec la même application, sans distinction entre pauvres et riches. Ainsi prenait-il plusieurs fois par jour le chemin du cimetière, parfois jusqu’à 9h du soir. Obligé de prendre du repos après cette épreuve qui l’avait affaibli, il témoigna de la même fidélité à ses obligations l’année suivante, lors d’une reprise du fléau. Sons sens du devoir le fit mourir presque les armes à la main : en 1890, il tint à faire l’ouverture du mois de Marie malgré de violents maux de tête, à prêcher à son tour le 5 mai, bien que tout le monde remarquât alors qu’il s’exprimait avec une lenteur et une difficulté qui ne lui étaient pas habituelles et à présider encore l’exercice de la Bonne Mort le mercredi 7 mai ; il célébra ce jour-là sa dernière messe à l’autel de saint Joseph mais dut s’aliter immédiatement. Mgr Oury venu le visiter l’obligea à une consultation, mais il était trop tard. Après avoir reçu les sacrements, le « bon Maître », comme le chanoine Laidier avait coutume d’appeler Notre Seigneur, vint le chercher à la première heure du 13 mai 1890.

e après avoir fait profession de foi "entre les mains de celui des membres du vénérable Chapitre qui avait été délégué pour la recevoir", le doyen Barnieu n'étant plus en mesure d'assurer ses fonctions. Le chanoine Laidier se dévoua sans mesure, ne prenant jamais ni repos ni vacances. Lors de l’épidémie de choléra qui sévit à Toulon en 1884, il se dépensa au chevet des malades en répondant inlassablement aux demandes et accomplissant son devoir pour les défunts sans répit et avec la même application, sans distinction entre pauvres et riches. Ainsi prenait-il plusieurs fois par jour le chemin du cimetière, parfois jusqu’à 9h du soir. Obligé de prendre du repos après cette épreuve qui l’avait affaibli, il témoigna de la même fidélité à ses obligations l’année suivante, lors d’une reprise du fléau. Sons sens du devoir le fit mourir presque les armes à la main : en 1890, il tint à faire l’ouverture du mois de Marie malgré de violents maux de tête, à prêcher à son tour le 5 mai, bien que tout le monde remarquât alors qu’il s’exprimait avec une lenteur et une difficulté qui ne lui étaient pas habituelles et à présider encore l’exercice de la Bonne Mort le mercredi 7 mai ; il célébra ce jour-là sa dernière messe à l’autel de saint Joseph mais dut s’aliter immédiatement. Mgr Oury venu le visiter l’obligea à une consultation, mais il était trop tard. Après avoir reçu les sacrements, le « bon Maître », comme le chanoine Laidier avait coutume d’appeler Notre Seigneur, vint le chercher à la première heure du 13 mai 1890. La maison de Villeneuve, appartient à l'ancienne chevalerie de Provence, et a toujours occupé un des premiers rangs dans la noblesse par son origine, ses alliances et ses services. Elle est issue de Raymond de Villeneuve, un des principaux gentilshommes de la cour d'Alphonse Ier, comte de Provence. Sa souche se divisa en trois branches principales, qui se séparèrent dès le XIIIe siècle, celles des barons des Arcs, de Tourrettes (dont sont issus les rameaux de Villeneuve-Bargemon et de Villeneuve-Esclapon) et de Vence.

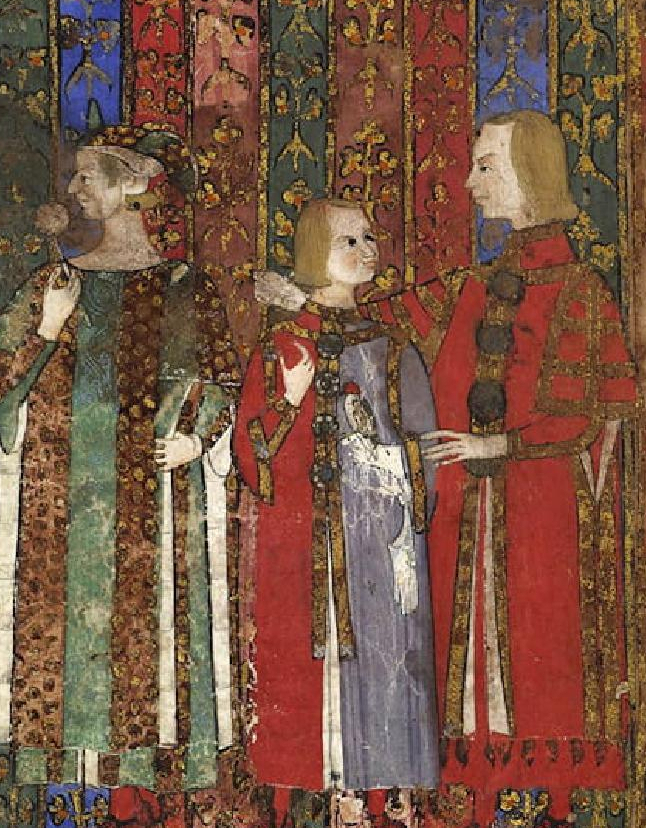

La maison de Villeneuve, appartient à l'ancienne chevalerie de Provence, et a toujours occupé un des premiers rangs dans la noblesse par son origine, ses alliances et ses services. Elle est issue de Raymond de Villeneuve, un des principaux gentilshommes de la cour d'Alphonse Ier, comte de Provence. Sa souche se divisa en trois branches principales, qui se séparèrent dès le XIIIe siècle, celles des barons des Arcs, de Tourrettes (dont sont issus les rameaux de Villeneuve-Bargemon et de Villeneuve-Esclapon) et de Vence.