Jean Foulques (ca 1523-1593)

Jean Foulques (Fouque ou Fulconis) naquit à Draguignan vers 1523. Son arrière-grand-père, Raphaël, y était drapier-chaussetier au milieu du XVème siècle. Son grand-père, Barthélémy, mort en 1529, fut porté à plusieurs reprises à la tête de la municipalité par ses concitoyens. Son père, Honoré, époux de Jaumette de Leydet (d'une famille de marchands de Barjols), fit prospérer sa famille au point de lui acquérir nombre de seigneuries dont celles de la Garde-lez-Figanières dont il prit le nom Foulques de la Garde. La famille, assure Frédéric Mireur, était "une des plus considérables de [Draguignan] aux XVI-XVIIèmes siècles, favorisée du triple avantage de la fortune, des belles alliances et du mérite personnel". Jean Foulques venait en second après un aîné nommé Joseph ; naquirent après lui Antoine qui fut avocat à Draguignan, Jeanne qui épousa le juge royal Guillaume Barbossy et qui fut la mère du chanoine Guillaume Barbossy, puis Balthasar. Jean Foulques destiné aux ordres comme son oncle paternel fut tonsuré à Draguignan le 10 juin 1539, par Antoine Imbert Filholi, archevêque d'Aix. Il reçut le sous-diaconat à Lorgues, le 20 mars 1546, le diaconat à la cathédrale, le 19 décembre 1551. Bachelier en droit (il sera plus tard licencié es droits), il est pourvu de la stalle de prévôt avant même d'avoir reçu les ordres majeurs : au moins en 1545, en 1540, disent les Gallia. On le voit passer une transaction avec les habitants de Claviers, dont il est seigneur, le 15 octobre 1545, y assister à la visite du vicaire général, Boniface Pignoli, le 30 octobre de l'année suivante, participer à l'assemblée du clergé de France le 27 février 1553. A la mort de Leone Orsini, en 1564, le prévôt assiste le vicaire général d’Aix, avec le chanoine Pierre Bonnaud, pour le gouvernement du diocèse durant la longue vacance qui s’ensuivit. En 1567, il mène l'enquête prescrite par le Souverain Pontife pour permettre à l'abbé du Thoronet, Jean Clausse, d'appeler de nouveaux habitants à Sainte-Maxime, territoire relevant de son abbaye. A la fin de cette même année, son père Honoré lui lègue par testament une maison et étable avec ses droits et appartenances sises à Fréjus, auprès du chapitre et jouxtant l'étable du chanoine Fenilis. En 1570, Jean Foulques se permet d’aliéner le fief de Beaudron, pourtant attaché à la fonction prévôtale comme celui de Claviers dont il arrente les droits seigneuriaux, mais ces transactions seront cassées après lui. Prieur de ces deux bénéfices, notre prévôt acquiert encore celui de Saint-Siméon, à Tourettes, en 1582. Beaucoup plus ennuyeuse est la dénonciation provenant du premier consul de Fréjus, Antoine Georges Clément, accusant Jean Foulques d'avoir conservé à son service comme esclave un Turc qui avait été baptisé et qu'il aurait fini par vendre à Nice, ce qui motive la protestation et les menaces du conseil communal de Fréjus en 1550. Il aurait encore été père d’un enfant naturel plus tard légitimé, Auban, et pourvu précisément de la seigneurie de Beaudron… Avec la quasi-totalité des chanoines (à l’exception notable de son neveu Guillaume Barbossy), le prévôt résolut de quitter la ville à la suite de l'émeute de 1588 et se retira avec le chapitre à Châteaudouble. Il résigne sa charge de prévôt dans les derniers jours de l'année 1592 et meurt le 5 janvier 1593 au château de la Garde, qui sera rasé deux ans plus tard dans les conflits qui déchiraient la région et le désastre de la famille de son frère Balthasar. Le prévôt fut enseveli le 11 janvier dans l'église de Montferrat, devant l'autel du Corpus Domini, accompagné par le clergé des environs et « plusieurs notables personnes ». Son compatriote, le chanoine théologal Maurice Segond, présida la cérémonie et « la prédication et oraison funèbre, disent les archives, fut honorablement faicte », une gageure peut-être ?

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

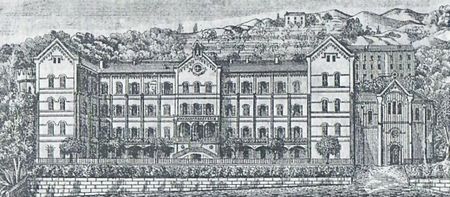

L’évêque bénit le 3 mai 1874 la première pierre du nouveau séminaire dont l’ouverture solennelle fut célébrée le 25 avril 1876. Entre temps, l’abbé Cresp avait été installé chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus en avril 1872, avec son quasi compatriote, le chanoine Clérique. L’institution qu’il dirigea jusqu’à sa mort bénéficia non seulement des nouvelles installations adaptées mais de ses compétences et de son zèle sacerdotal marqué par sa charité et son humilité. Pressentant peut-être sa mort prématurée, il anticipa la retraite annuelle des prêtres du diocèse en profitant des vacances d’été de l’année 1886 pour faire une retraite à la Grande chartreuse. De retour à Grasse, il fut témoin du passage de l’arrondissement au diocèse de Nice, officialisé le 1er septembre par la promulgation du décret pontifical par Mgr Robert, évêque de Marseille, et donc de son propre passage sous l’autorité de Mgr Balaïn. Mais il dut s’aliter le 5 septembre et, après deux mois d’atroces souffrances supportées avec un ardent esprit de foi, reçut les derniers sacrements le mardi 9 novembre et s’éteint à Grasse le 12 novembre 1886. Le séminaire devint alors l’objet de tensions entre le diocèse de Fréjus et celui de Nice tant pour la question de la succession du chanoine Cresp (voir notice du chanoine Goaty) que de sa situation financière qui se révéla largement déficitaire…

L’évêque bénit le 3 mai 1874 la première pierre du nouveau séminaire dont l’ouverture solennelle fut célébrée le 25 avril 1876. Entre temps, l’abbé Cresp avait été installé chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus en avril 1872, avec son quasi compatriote, le chanoine Clérique. L’institution qu’il dirigea jusqu’à sa mort bénéficia non seulement des nouvelles installations adaptées mais de ses compétences et de son zèle sacerdotal marqué par sa charité et son humilité. Pressentant peut-être sa mort prématurée, il anticipa la retraite annuelle des prêtres du diocèse en profitant des vacances d’été de l’année 1886 pour faire une retraite à la Grande chartreuse. De retour à Grasse, il fut témoin du passage de l’arrondissement au diocèse de Nice, officialisé le 1er septembre par la promulgation du décret pontifical par Mgr Robert, évêque de Marseille, et donc de son propre passage sous l’autorité de Mgr Balaïn. Mais il dut s’aliter le 5 septembre et, après deux mois d’atroces souffrances supportées avec un ardent esprit de foi, reçut les derniers sacrements le mardi 9 novembre et s’éteint à Grasse le 12 novembre 1886. Le séminaire devint alors l’objet de tensions entre le diocèse de Fréjus et celui de Nice tant pour la question de la succession du chanoine Cresp (voir notice du chanoine Goaty) que de sa situation financière qui se révéla largement déficitaire…