Romée de Villeneuve (1180-1251)

Romée de Villeneuve (1180-1251)

Romée de Villeneuve, né vers 1180, mènera comme tant d’autres après lui une double carrière ecclésiastique et civile dans le comté de Provence. La singularité de son parcours tient à ce que, devenu chef de famille à la suite du décès de frères aînés morts sans postérité, il abandonnera bientôt l’une pour se consacrer à la seconde.

Romée de Villeneuve, né vers 1180, mènera comme tant d’autres après lui une double carrière ecclésiastique et civile dans le comté de Provence. La singularité de son parcours tient à ce que, devenu chef de famille à la suite du décès de frères aînés morts sans postérité, il abandonnera bientôt l’une pour se consacrer à la seconde.

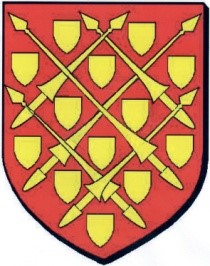

Son père, un hobereau catalan possessionné dans la vallée du Llobregat du nom de Geral (Giraud) de Vilanova, avait accompagné Alphonse II d’Aragon en Provence et s’était vu confier en fiefs les châteaux de Trans, des Arcs, de La Motte et d’Esclans. De son épouse, Aycarde, il eut plusieurs enfants dont Arnaud, qui sera le grand-père de sainte Roseline, et Romée. Celui-ci fut orienté vers l’Eglise et tonsuré ; il fut bientôt pourvu d’une stalle au chapitre de Fréjus. C’est ainsi qu’il apparaît en qualité de chanoine entre 1216 et 1227. On mesure à travers cette orientation probablement imposée ce que représentait alors un canonicat, comment on en disposait et combien il restait de chemin à faire au lendemain de la réforme grégorienne…

C’est en 1223 que Romée de Villeneuve apparaît à la cour. La légende née de son prénom voudrait qu’en allant en pèlerinage à Rome, misérablement vêtu, il croisât le comte qui fut séduit par sa sagesse et son savoir et décida immédiatement de se l’attacher comme conseiller. Toujours est-il que le chanoine de Fréjus fait forte impression à Raimond Béranger IV et qu’il reçoit dès l’année suivante la fonction de juge supérieur du comté, avec, à partir de 1227, le titre de juge de Provence. Depuis 1229, il partage avec Guillaume de Cotignac la direction des affaires auprès du comte. En 1234, il est bailli de Provence, c’est-à-dire chef de l’Administration et de la politique comtale, et aussi des forces armées. En 1235, le comte qui a procédé à un regroupement des circonscriptions, lui confie l’autorité sur la partie orientale de la Provence, qui va de Draguignan à la frontière italienne et correspond au cinquième du territoire provençal.

En 1241, Romée de Villeneuve part pour Rome en qualité d’ambassadeur extraordinaire, à la tête d’une nombreuse flotte qui doit y transporter les cardinaux et prélats convoqués par Grégoire IX à un concile qui devait s’ouvrir à Pâques de cette année-là, mais qui n’aura jamais lieu : les cardinaux de Pecorara et Monferrato ayant été interceptés au large de l’île du Giglio par le fils de l’empereur Frédéric II menacé d’excommunication, alors que l’expédition provençale est, quant à elle, contrainte de faire retraite en Provence.

A la mort de Raimond Bérenger en 1245, Romée de Villeneuve devient régent du comté de Provence ; après avoir participé de près aux négociations qui conduisirent au mariage des filles du dernier comte de la Maison de Barcelone : Marguerite qui épouse en 1234 Louis IX, roi de France, Eléonore qui épouse en 1236 Henri III, roi d’Angleterre, Sancie qui épouse en 1243 Richard de Cornouailles, candidat au trône impérial, il fut en 1246 l’artisan direct du mariage de Béatrice dont il était devenu tuteur, avec Charles Ier d’Anjou (frère de saint Louis) qui inaugurera la dynastie angevine de Provence. Cela ne l’empêcha pas de faire l’objet de la disgrâce qui va alors frapper les catalans et autres « étrangers », qui sous des inculpations mensongères, seront systématiquement écartés. Dante ne manque pas de dénoncer cette injustice dans sa Divine Comédie, au chant VI du Paradis : « Dans cette perle luit la lumière de Roméo, dont l’œuvre grande et belle fut mal récompensée. Mais n’ont pas ri les Provençaux qui agirent contre lui ; car mal chemine qui regarde comme un tort fait à soi, le bien fait à autrui. Quatre filles eut Raimond Béranger, et toutes reines : et cela pour lui fit Roméo, personnage humble et étranger. Puis de louches paroles le portèrent à demander compte à ce juste, qui lui rendit sept et cinq pour dix. De là il partit pauvre et vieux ; et si le monde savait quel cœur il eut, mendiant sa vie morceau à morceau, il le loue beaucoup, mais plus il le louerait. »

Ne s’étant jamais engagé au-delà des ordres mineurs, Romée avait pu abandonner sans difficulté la carrière ecclésiastique et résigner son canonicat pour fonder la branche des Villeneuve de Vence : gratifié de cette seigneurie en 1229 avec le titre de baron, il avait érigé le château de Villeneuve-Loubet et, par son union en 1230 avec Doulce Badat (après une première épouse dont il était veuf), donné naissance à Paul, deuxième baron de Vence, à Béatrice, puis à Pierre, d’abord dominicain (conformément aux dispositions testamentaires de son père…) avant qu’il ne recueille à son tour la succession et le titre. Romée rédigea son testament au château des Arcs le 15 décembre 1250 par lequel il laissait cent sous tournois à l’église de Pignans, autant au Thoronet pour l’achat d’un calice, deux cents à l’église Sainte-Marie de Fréjus pour acheter deux calices, une chape de soie et une ceinture de pierres précieuses et désignait le chanoine Pierre de Camaret comme l’un des quatre exécuteurs testamentaires. Romée mourut peu après (le 6 août 1651 un acte passé à Aix règle sa succession) et fut inhumé dans l’église des dominicains de Nice aujourd’hui disparue, où un monument lui fut érigé.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.