Jean-Joseph Cresp (1826-1886)

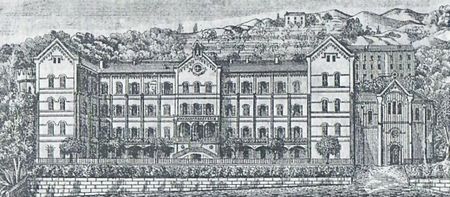

Jean-Joseph Cresp nait le 27 juillet 1826 au Bar (aujourd’hui Le Bar-sur-Loup), alors du ressort du diocèse de Fréjus, fils d’Antoine Cresp, boulanger, et de Magdeleine Maurel. Ses premières années seront placées sous la direction de son oncle maternel, l’abbé Charles-Joseph Maurel (1803-1883), alors curé d’Entraunes (il sera plus tard archiprêtre de Vence et finira sa vie auprès de son neveu au petit séminaire de Grasse). L’enfant est ensuite confié au collège des jésuites de Nice d’où ses capacités intellectuelles hors pair et sa mémoire prodigieuse lui permettent de sortir à 16 ans pour solliciter aussitôt son entrée au grand séminaire de Fréjus. A la fin de ses études théologiques, Jean-Joseph Cresp n’a pas encore l’âge requis pour être ordonné, il est donc envoyé en 1847 comme professeur au petit séminaire de Brignoles. Il n’était encore que diacre quand Mgr Wicart émit le désir de lui donner la direction du petit séminaire de Vence, mais le jeune abbé pressenti s’effraya d’une telle responsabilité et on dut surseoir au projet. Il fut ordonné prêtre en 1851 et nommé professeur de seconde et de rhétorique au petit séminaire de Grasse où il enseigna avec éclat. Pour lui donner l’occasion d’une expérience pastorale, on lui demanda en 1860 d’occuper le poste de vicaire de Grasse, avant de lui confier enfin la direction du petit séminaire Saint-Louis de Gonzague, de la même ville en 1869. L’établissement que lui transmettait l’abbé Goaty nécessitait de toute évidence d’être reconstruit : installé dans les locaux de ce qui avait été le grand séminaire du diocèse, il se trouvait à l’étroit en centre ville et dans un état de délabrement lamentable. Mgr Jordany réalisa enfin l’achat d’une propriété à l’extérieur de la ville et se mit à l’ouvrage, largement secondé par les compétences de l’abbé Cresp.  L’évêque bénit le 3 mai 1874 la première pierre du nouveau séminaire dont l’ouverture solennelle fut célébrée le 25 avril 1876. Entre temps, l’abbé Cresp avait été installé chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus en avril 1872, avec son quasi compatriote, le chanoine Clérique. L’institution qu’il dirigea jusqu’à sa mort bénéficia non seulement des nouvelles installations adaptées mais de ses compétences et de son zèle sacerdotal marqué par sa charité et son humilité. Pressentant peut-être sa mort prématurée, il anticipa la retraite annuelle des prêtres du diocèse en profitant des vacances d’été de l’année 1886 pour faire une retraite à la Grande chartreuse. De retour à Grasse, il fut témoin du passage de l’arrondissement au diocèse de Nice, officialisé le 1er septembre par la promulgation du décret pontifical par Mgr Robert, évêque de Marseille, et donc de son propre passage sous l’autorité de Mgr Balaïn. Mais il dut s’aliter le 5 septembre et, après deux mois d’atroces souffrances supportées avec un ardent esprit de foi, reçut les derniers sacrements le mardi 9 novembre et s’éteint à Grasse le 12 novembre 1886. Le séminaire devint alors l’objet de tensions entre le diocèse de Fréjus et celui de Nice tant pour la question de la succession du chanoine Cresp (voir notice du chanoine Goaty) que de sa situation financière qui se révéla largement déficitaire…

L’évêque bénit le 3 mai 1874 la première pierre du nouveau séminaire dont l’ouverture solennelle fut célébrée le 25 avril 1876. Entre temps, l’abbé Cresp avait été installé chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus en avril 1872, avec son quasi compatriote, le chanoine Clérique. L’institution qu’il dirigea jusqu’à sa mort bénéficia non seulement des nouvelles installations adaptées mais de ses compétences et de son zèle sacerdotal marqué par sa charité et son humilité. Pressentant peut-être sa mort prématurée, il anticipa la retraite annuelle des prêtres du diocèse en profitant des vacances d’été de l’année 1886 pour faire une retraite à la Grande chartreuse. De retour à Grasse, il fut témoin du passage de l’arrondissement au diocèse de Nice, officialisé le 1er septembre par la promulgation du décret pontifical par Mgr Robert, évêque de Marseille, et donc de son propre passage sous l’autorité de Mgr Balaïn. Mais il dut s’aliter le 5 septembre et, après deux mois d’atroces souffrances supportées avec un ardent esprit de foi, reçut les derniers sacrements le mardi 9 novembre et s’éteint à Grasse le 12 novembre 1886. Le séminaire devint alors l’objet de tensions entre le diocèse de Fréjus et celui de Nice tant pour la question de la succession du chanoine Cresp (voir notice du chanoine Goaty) que de sa situation financière qui se révéla largement déficitaire…

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.