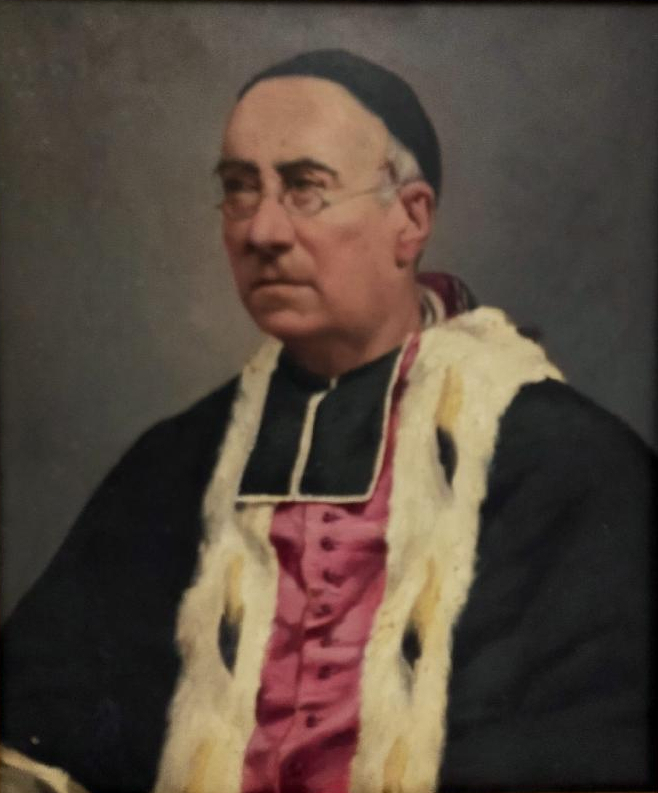

Honoré Michel (1802-1887)

Honoré Michel naît en 1802, fils de Pierre Michel et de Catherine Magnan. Il fait sa première communion en 1813 et accomplit ses études au petit séminaire de Grasse nouvellement fondé, puis au grand séminaire de Fréjus. Il est ordonné prêtre en 1828 par Mgr de Richery et souhaite partir comme missionnaire en Afrique. L’évêque, qui n’accède pas à son désir, le nomme vicaire à Grasse. Dès son arrivée, l’abbé Michel est préoccupé par le sort des enfants et particulièrement des plus pauvres. Il fonde une congrégation d’enfants de Marie puis, après avoir recueilli deux orphelines qu’il avait placées chez ses parents, il ouvrit, avec l’approbation de Mgr Michel, son évêque, un asile pour six orphelines qu’il confia à une demoiselle, son aînée de plus de vingt-cinq ans (elle est née au Plan de Grasse le 23 mai 1777), Marie-Claire Roubert. D’abord logée dans une pièce unique, dans la rue du Vieux séminaire, l’œuvre placée sous le patronage de saint Jean-de-Matha, débuta très modestement le 8 février 1831, après une neuvaine au bienheureux Alphonse de Liguori. Six mois après, un nouveau local est trouvé, rue des Chaudronniers, dans lequel l’abbé obtient d’établir un petit oratoire où il célèbre presque quotidiennement la messe. Les ressources arrivent avec peine et les recrues aussi, qui assisteront Mademoiselle Roubert devenue Mère Marthe : avec un costume simple et sans vœux, celles qu’on appellera les sœurs de Sainte-Marthe apporteront leur concours et parfois un peu de bien comme Françoise Cauvain qui rejoint la petite communauté. On y apprend à coudre, à tricoter, à raccommoder, à filer, à broder et bientôt on compte trente enfants. Après trois ans, un nouveau déménagement les ramène au centre ville. L’épidémie de choléra en 1835 offre aux sœurs de nouveaux terrains de dévouement. Le développement de l’institution permet de répondre à une demande de fondation à Cuers où l’on envoie d’abord quatre religieuses, puis à Toulon avec six autres, à la fin des années 1830. En 1842, l’abbé Michel qui venait d’être déchargé de sa fonction de vicaire pour se consacrer à sa fondation, entreprit un voyage à Rome dans le but d’en présenter les constitutions au pape Grégoire XVI. Admis à une audience, il fut accueilli avec une bienveillance à laquelle il était loin de s’attendre. Le Saint-Père prit le temps de lire le préambule où était détaillé le but de l’œuvre et, plaçant sa main sur la tête de l’abbé Michel, l’engagea, avec une bonté toute paternelle, à poursuivre son entreprise avec courage. Restait à attendre l’examen de la congrégation des Rites pour obtenir le bref d’approbation. Une correspondance s’établit pour cela entre Rome et Mgr Michel, évêque de Fréjus. Mgr Wicart, qui devait lui succéder en juin 1845, se montrera beaucoup moins bienveillant à l’égard de l’œuvre et de son fondateur. Bientôt la maison de Toulon doit fermer ses portes, celle de Cuers est l’objet de manœuvres qui la détournent du but primitif et la font passer en d’autres mains, bien qu’elle compte vingt sœurs professes et quinze postulantes. Cependant la communauté se fortifie dans les épreuves et s’organise : le 8 septembre 1849, les sœurs prononcent pour la première fois des vœux simples et annuels, on met en place une formation adaptée avec le concours du chanoine Goaty, ancien supérieur du petit séminaire de Grasse. Mgr Jordany (1856-1876) se montrera beaucoup plus favorable : l’enquête canonique commence en 1857 qui aboutit au décret de reconnaissance le 15 janvier 1859. En 1860, on fonde à Nice où les sœurs s’occuperont aussi des sourds-muets (depuis 1856 l’abbé Lambert, aumônier de l’Institut national des sourds-muets est chanoine honoraire de Fréjus). En 1873, c’est au tour de l’abbé Michel d’être nommé chanoine honoraire et il en reçoit les insignes en 1874 des mains du chanoine Mistre, curé-archiprêtre de Grasse. Les maisons se

Honoré Michel naît en 1802, fils de Pierre Michel et de Catherine Magnan. Il fait sa première communion en 1813 et accomplit ses études au petit séminaire de Grasse nouvellement fondé, puis au grand séminaire de Fréjus. Il est ordonné prêtre en 1828 par Mgr de Richery et souhaite partir comme missionnaire en Afrique. L’évêque, qui n’accède pas à son désir, le nomme vicaire à Grasse. Dès son arrivée, l’abbé Michel est préoccupé par le sort des enfants et particulièrement des plus pauvres. Il fonde une congrégation d’enfants de Marie puis, après avoir recueilli deux orphelines qu’il avait placées chez ses parents, il ouvrit, avec l’approbation de Mgr Michel, son évêque, un asile pour six orphelines qu’il confia à une demoiselle, son aînée de plus de vingt-cinq ans (elle est née au Plan de Grasse le 23 mai 1777), Marie-Claire Roubert. D’abord logée dans une pièce unique, dans la rue du Vieux séminaire, l’œuvre placée sous le patronage de saint Jean-de-Matha, débuta très modestement le 8 février 1831, après une neuvaine au bienheureux Alphonse de Liguori. Six mois après, un nouveau local est trouvé, rue des Chaudronniers, dans lequel l’abbé obtient d’établir un petit oratoire où il célèbre presque quotidiennement la messe. Les ressources arrivent avec peine et les recrues aussi, qui assisteront Mademoiselle Roubert devenue Mère Marthe : avec un costume simple et sans vœux, celles qu’on appellera les sœurs de Sainte-Marthe apporteront leur concours et parfois un peu de bien comme Françoise Cauvain qui rejoint la petite communauté. On y apprend à coudre, à tricoter, à raccommoder, à filer, à broder et bientôt on compte trente enfants. Après trois ans, un nouveau déménagement les ramène au centre ville. L’épidémie de choléra en 1835 offre aux sœurs de nouveaux terrains de dévouement. Le développement de l’institution permet de répondre à une demande de fondation à Cuers où l’on envoie d’abord quatre religieuses, puis à Toulon avec six autres, à la fin des années 1830. En 1842, l’abbé Michel qui venait d’être déchargé de sa fonction de vicaire pour se consacrer à sa fondation, entreprit un voyage à Rome dans le but d’en présenter les constitutions au pape Grégoire XVI. Admis à une audience, il fut accueilli avec une bienveillance à laquelle il était loin de s’attendre. Le Saint-Père prit le temps de lire le préambule où était détaillé le but de l’œuvre et, plaçant sa main sur la tête de l’abbé Michel, l’engagea, avec une bonté toute paternelle, à poursuivre son entreprise avec courage. Restait à attendre l’examen de la congrégation des Rites pour obtenir le bref d’approbation. Une correspondance s’établit pour cela entre Rome et Mgr Michel, évêque de Fréjus. Mgr Wicart, qui devait lui succéder en juin 1845, se montrera beaucoup moins bienveillant à l’égard de l’œuvre et de son fondateur. Bientôt la maison de Toulon doit fermer ses portes, celle de Cuers est l’objet de manœuvres qui la détournent du but primitif et la font passer en d’autres mains, bien qu’elle compte vingt sœurs professes et quinze postulantes. Cependant la communauté se fortifie dans les épreuves et s’organise : le 8 septembre 1849, les sœurs prononcent pour la première fois des vœux simples et annuels, on met en place une formation adaptée avec le concours du chanoine Goaty, ancien supérieur du petit séminaire de Grasse. Mgr Jordany (1856-1876) se montrera beaucoup plus favorable : l’enquête canonique commence en 1857 qui aboutit au décret de reconnaissance le 15 janvier 1859. En 1860, on fonde à Nice où les sœurs s’occuperont aussi des sourds-muets (depuis 1856 l’abbé Lambert, aumônier de l’Institut national des sourds-muets est chanoine honoraire de Fréjus). En 1873, c’est au tour de l’abbé Michel d’être nommé chanoine honoraire et il en reçoit les insignes en 1874 des mains du chanoine Mistre, curé-archiprêtre de Grasse. Les maisons se  multiplient dans le diocèse : Aups, Figanières, Seillans, Saint-Césaire, Cabris, Saint-Jeannet, Biot, les Roures et Magagnosc, la congrégation se compose de quarante-deux religieuses professes, les orphelines sont au nombre de quarante-cinq, quatre cents jeunes filles reçoivent l’instruction dans les diverses maisons. Après le rattachement de l’arrondissement de Grasse à Nice (1886) et de nouvelles tensions, le chanoine Michel s’installe à la maison de Nice où il est accueilli favorablement par Mgr Balaïn. Il y finit ses jours et meurt le 25 février 1887. Il repose au cimetière de Caucade. La communauté niçoise sera absorbée dans les années 1920 par une congrégation dominicaine, le reste de la congrégation fusionnera en 1965 avec celle des sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux.

multiplient dans le diocèse : Aups, Figanières, Seillans, Saint-Césaire, Cabris, Saint-Jeannet, Biot, les Roures et Magagnosc, la congrégation se compose de quarante-deux religieuses professes, les orphelines sont au nombre de quarante-cinq, quatre cents jeunes filles reçoivent l’instruction dans les diverses maisons. Après le rattachement de l’arrondissement de Grasse à Nice (1886) et de nouvelles tensions, le chanoine Michel s’installe à la maison de Nice où il est accueilli favorablement par Mgr Balaïn. Il y finit ses jours et meurt le 25 février 1887. Il repose au cimetière de Caucade. La communauté niçoise sera absorbée dans les années 1920 par une congrégation dominicaine, le reste de la congrégation fusionnera en 1965 avec celle des sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux.

On consultera à son sujet le Dictionnaire des ordres religieux, par le R.P. Hélyot, Paris, 1859, et aussi le livre intitulé : Vie et œuvres de Monsieur le chanoine Honoré Michel fondateur de la congrégation des religieuses de Sainte-Marthe de Nice, par les soeurs Fontaine et Césarie, 1932, et encore L'Eglise de Grasse, du Concordat au concile Vatican II, sous la direction de Gilles Bouis et Jean-Louis Gazzaniga, 2009.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.