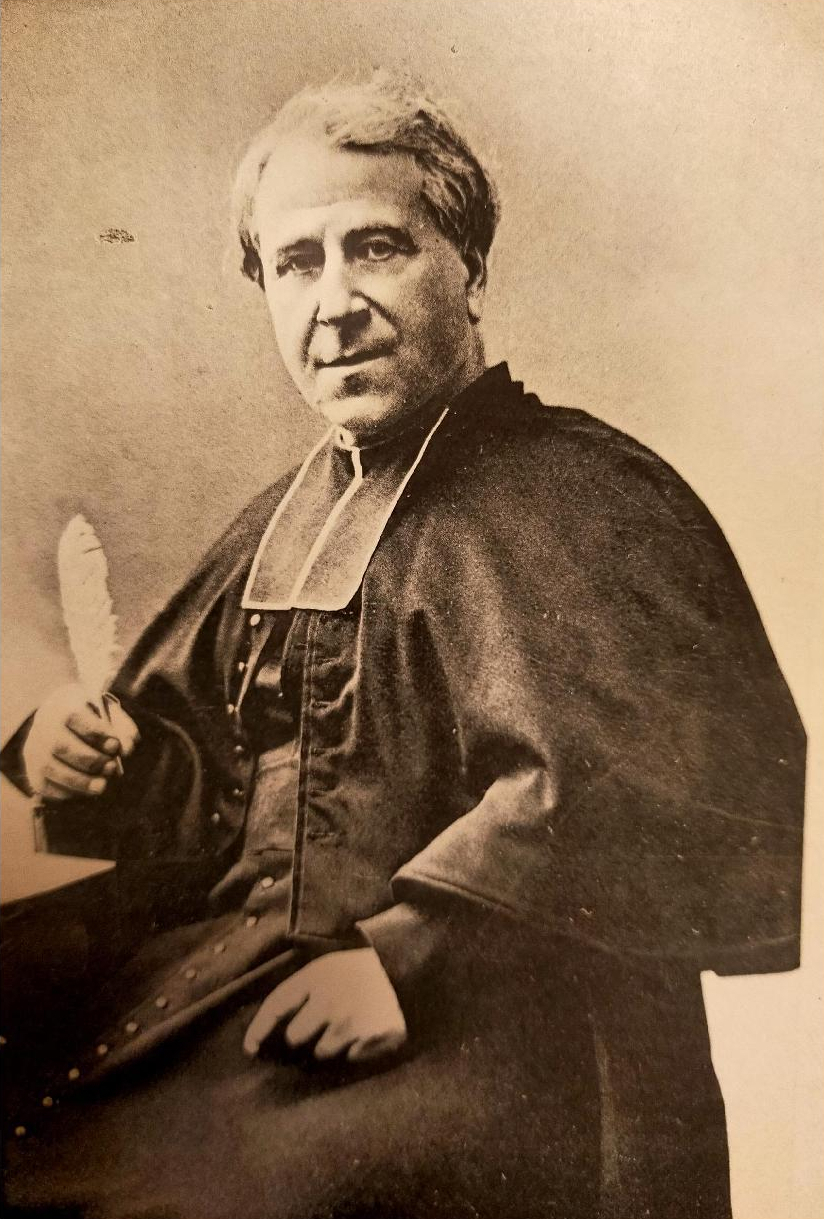

Jules Béguin (1834-1912)

Auguste-Marius-Jules-François (ou Jules-Marie) Béguin nait le 16 janvier 1834 dans le village de Mirabeau (Vaucluse), il est baptisé le 19 juin suivant.

Son père, Marius-Augustin Béguin, appartient à une famille de cultivateurs de Cuers (né lui-même à Cuers en 1800, il est fils de Pierre et de Marie Elisabeth Couadou) mais entre dans la gendarmerie à cheval. En 1831 il épouse une jeune  fille issue d’une famille d’agriculteurs de Courthézon, dans le Vaucluse, de neuf ans plus jeune que lui : Marguerite Mourier. En 1834, c’est donc à Mirabeau que naîtra leur fils Auguste-Marius-Jules-François. On sait qu’au moins un autre garçon leur naîtra en 1841, Désiré, qui sera menuisier. Quoi qu’il en soit, la mobilité du gendarme ne permet pas à la famille de s’enraciner. En 1854, qui est aussi l’année du choléra, Marius-Augustin se distingue dans la compagnie du Var (16ème légion de gendarmerie) et reçoit la médaille militaire, précisément le 9 août 1854. Malheureusement un incident dont on ne connaît pas la teneur va projeter une ombre infâmante sur la famille : Marius-Augustin, alors âgé de 70 ans, est condamné le 25 février 1870 à trois mois de prison et seize francs d’amende « pour outrages publics à la pudeur » et un décret impérial porté le 10 juin suivant le suspend de ses droits et prérogatives attachés à sa décoration pour une durée d’un an et trois mois. Les critères de la pudeur au milieu du XIXème siècle étant bien éloignés de ceux de notre époque, on peut imaginer au vu de la sanction - somme toute minime - que le délit le fût aussi. Le gendarme à la retraite vint mourir à Cuers le 21 octobre 1878. Son épouse rejoindra l’abbé, son fils, pour mourir à Brignoles le 12 janvier 1880.

fille issue d’une famille d’agriculteurs de Courthézon, dans le Vaucluse, de neuf ans plus jeune que lui : Marguerite Mourier. En 1834, c’est donc à Mirabeau que naîtra leur fils Auguste-Marius-Jules-François. On sait qu’au moins un autre garçon leur naîtra en 1841, Désiré, qui sera menuisier. Quoi qu’il en soit, la mobilité du gendarme ne permet pas à la famille de s’enraciner. En 1854, qui est aussi l’année du choléra, Marius-Augustin se distingue dans la compagnie du Var (16ème légion de gendarmerie) et reçoit la médaille militaire, précisément le 9 août 1854. Malheureusement un incident dont on ne connaît pas la teneur va projeter une ombre infâmante sur la famille : Marius-Augustin, alors âgé de 70 ans, est condamné le 25 février 1870 à trois mois de prison et seize francs d’amende « pour outrages publics à la pudeur » et un décret impérial porté le 10 juin suivant le suspend de ses droits et prérogatives attachés à sa décoration pour une durée d’un an et trois mois. Les critères de la pudeur au milieu du XIXème siècle étant bien éloignés de ceux de notre époque, on peut imaginer au vu de la sanction - somme toute minime - que le délit le fût aussi. Le gendarme à la retraite vint mourir à Cuers le 21 octobre 1878. Son épouse rejoindra l’abbé, son fils, pour mourir à Brignoles le 12 janvier 1880.

En effet, entre temps Jules était entré dans les ordres : il avait reçu l'onction sacerdotale le 6 juin 1857. L'abbé Béguin était reconnu très original, mais sa charité faisait largement oublier cette imperfection, et la fantaisie qui était la sienne n’était probablement pas sans rapports avec ses divers talents : peintre, écrivain savant et distingué, il rendit beaucoup de services au diocèse et fit entendre sa parole chaude et persuasive dans de nombreuses chaires où il allait volontiers seconder ses confrères. Mais sa vie sacerdotale fut essentiellement consacrée d'abord au petit séminaire de Brignoles où pendant vingt ans il se révéla un professeur habile et compétent, puis à partir de 1875 à l’hospice de Brignoles dont il fut l’aumônier pendant près de cinquante ans : chaque jour et plusieurs fois par jour, il s’en allait à sa « chère maison de la souffrance ». Mgr Arnaud le nomma chanoine honoraire le 22 juillet 1902 dans la grotte même de la Sainte-Baume : délicatesse à l'égard de celui qui consacra un magnifique poème à la sainte pénitente intitulé Santo Madaleno : douze chants en pure langue provençale (avec traduction française en regard) illustrés par ses soins et qu'il avait mis en souscription en 1892. Quand l’évêque mourra lors d’un séjour au petit séminaire, ce sera le chanoine Béguin qui ira déclarer le décès du prélat, le 17 juin 1905 en mairie de Brignoles. Après la laïcisation de l’hospice, il s’était retiré dans sa maison de campagne où sa porte restait largement ouverte. Le lendemain de Noël 1912, il fut atteint d’une maladie qui s’avéra très vite fatale et mourut à Brignoles le 28 décembre de la même année.

L'entomologiste

On doit à Monsieur Jean-René Catrix une monographie très intéressante sur une autre activité insolite de notre chanoine : de 1896 à 1902, le premier, il réalisa notamment de nombreux croisements entre des espèces de cactus et figure parmi les pionniers des hybridations inter-génériques, méritant non seulement de figurer en très honorable place parmi les scientifiques de cette catégorie mais aussi de donner son nom à un certain nombre de plantes obtenues par ses soins ingénieux. On consultera avec intérêt cet article dans le n°17 de la revue Succulentopia 2020 : https://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N17-2020-05.pdf.

Le peintre

On ne sait rien de sa formation artistique. Peut-être pourrait-on déceler chez lui une filiation avec les frères Patritti, présents sur les Alpes de Haute-Provence et le Var, Brignoles en particulier ?

On ne sait rien de sa formation artistique. Peut-être pourrait-on déceler chez lui une filiation avec les frères Patritti, présents sur les Alpes de Haute-Provence et le Var, Brignoles en particulier ?

Sa production couvrira une bonne partie de son existence : l’œuvre existante la plus ancienne date de 1857, la plus récente, de 1902.

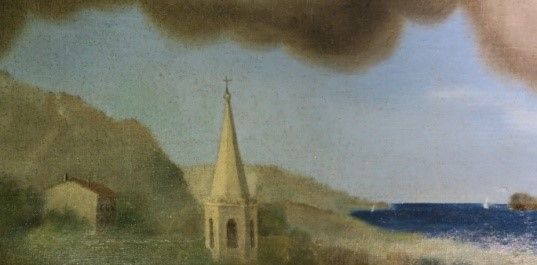

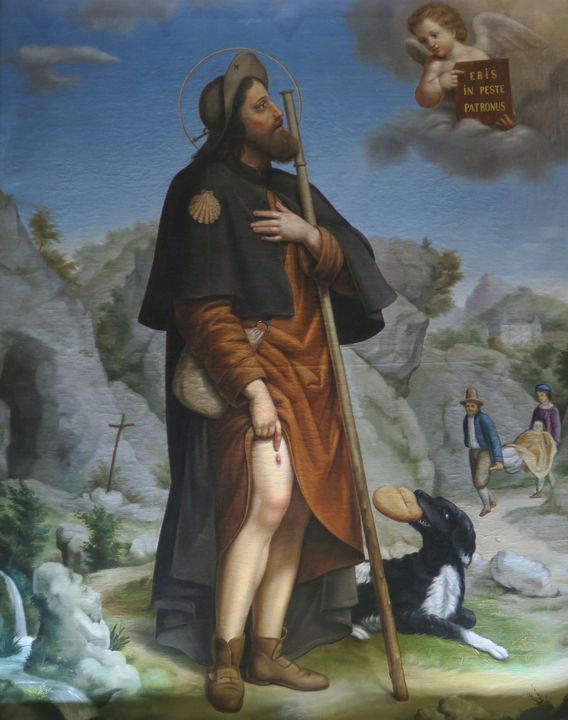

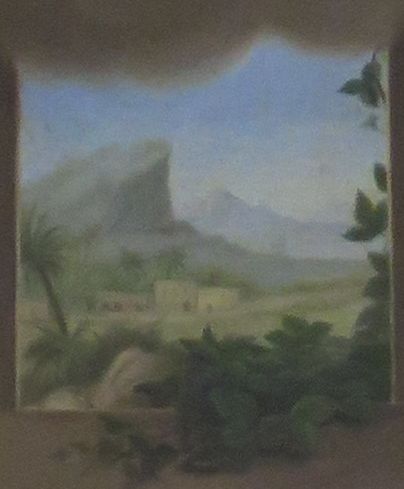

Son style est académique, léché, parfois raide notamment dans ses compositions, mais il sait donner du mouvement à ses personnages (remarquable Saint Roch ou Saint Barnabé) et les agrémenter de petites scènes secondaires pittoresques.  On le voit nettement évoluer au cours de ses créations ; la chose est flagrante quand on considère les dix années qui séparent les deux Mort de saint Joseph, celle de Soleilhas et celle de Correns et la maîtrise acquise entre ces deux dates : la composition est rigoureusement identique et cependant le traitement des visages, le paysage presque raphaélique qui apparaît à la fenêtre, les anges qui ne sont plus des figures plaquées mais qui animent et structurent l’espace, tout en témoigne. Mais c’est dans les portraits que le chanoine Béguin donne toute sa mesure, avec un réel talent pour exprimer avec justesse la personnalité du sujet représenté. En 1885, il opéra une restauration (sans repeint) de la Descente de Croix de Louis Parrocel conservée en l'église paroissiale de Brignoles.

On le voit nettement évoluer au cours de ses créations ; la chose est flagrante quand on considère les dix années qui séparent les deux Mort de saint Joseph, celle de Soleilhas et celle de Correns et la maîtrise acquise entre ces deux dates : la composition est rigoureusement identique et cependant le traitement des visages, le paysage presque raphaélique qui apparaît à la fenêtre, les anges qui ne sont plus des figures plaquées mais qui animent et structurent l’espace, tout en témoigne. Mais c’est dans les portraits que le chanoine Béguin donne toute sa mesure, avec un réel talent pour exprimer avec justesse la personnalité du sujet représenté. En 1885, il opéra une restauration (sans repeint) de la Descente de Croix de Louis Parrocel conservée en l'église paroissiale de Brignoles.

Classification géographique de son œuvre :

ALPES DE HAUTE-PROVENCE :

- La Garde (église) : Notre-Dame du Sacré-Cœur (1882).

- Soleilhas (église) : La Vierge remettant le rosaire à saint Dominique (1872), Apothéose de saint Barnabé (1874), Mort de saint Joseph (1874), Les âmes du Purgatoire (1875).

VAR :

- Barjols (collégiale) : Niche de la Vierge, dans la chapelle des Demoiselles (1872)

- Correns (église) : Apparition du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie (1881), Saint Pierre d’Alexandrie (1887), Mort de saint Joseph (1884)

- Cuers (église) : Quatre saints Louis (1880), Vierge à l’Enfant entre saint Désiré et sainte Félicité (1880), Les âmes du Purgatoire

- Esparron (église) : Immaculée Conception (1857)

- Forcalqueiret (église) : Saint Jean-Baptiste (1870)

- La Crau (séminaire de la castille) : Portrait de Mgr Jordany (1876), Portrait de Mgr Arnaud (1902)

- La Martre (église) : Assomption (1873)

- Puget-sur-Argens (église) : Saint Roch (1872), Saint Joseph entouré des saints Pons et Valère (1872)

- Puget-Ville : Portrait d’ecclésiastique (1896)

- Sainte-Maxime (église) : Sainte Maxime (1878)

- Saint-Julien (chapelle des Rouvières) : Sainte Philomène (1870)

- Saint-Raphaël (sacristie de la chapelle du Dramont) : Assomption

- Toulon (évêché) : Portrait de Mgr Terris (1878)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.