Luc d’Aquin (17 mars 1681 - résigne le 5 janvier 1697)

Blason : bandé d'or et de gueules de six pièces, au chef d'azur chargé d'un lion léopardé d'or

Blason : bandé d'or et de gueules de six pièces, au chef d'azur chargé d'un lion léopardé d'or

C'est Jacques Potier de Novion, évêque de Sisteron qui fut nommé d’abord en remplacement de Mgr de Bourlémont ; mais avant d’avoir reçu ses bulles le prélat fut transféré sur le siège d’Evreux.

Finalement, c’est par intrigue qu’obtint la place celui qu’on retiendra comme l’évêque de Fréjus le plus mal aimé, Luc d’Aquin.

Il était petit-fils de Mardochée Cresque qui, né juif à Carpentras en 1578, en avait été expulsé par sa communauté et s’était réfugié en Italie ; il s’y convertit et fut baptisé à Aquino dont il tira son nouveau nom, même si, sur celui-ci, la famille échafauda une généalogie aussi flatteuse que mensongère. Ce savant répondant désormais au nom de Philippe d’Aquin s’établit ensuite à Paris et fut même nommé professeur d’hébreu au Collège de France, où il publia un Dictionnaire hébreu, rabbinique et talmudiste.

Il eut de son épouse, Jeanne Clément, un fils Louis (Louis-Henri-Thomas), né à Paris en 1602, qui devint médecin de Marie-Thérèse d’Autriche en 1667, fut anobli en 1669 et finit médecin ordinaire de Louis XIV, il mourut à Paris en 1673. De son mariage avec Claire Lopez († 1692), naquit en 1641 à Paris Luc, le cinquième de leurs sept enfants.

Luc obtint d’abord un canonicat à Saint-Etienne de Toul, puis le 11 juin 1674, l’évêché de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il fut sacré le 12 août de la même année par l’archevêque coadjuteur d’Arles assisté par Mgr Edouard Vallot, évêque de Nevers, fils de l’ancien premier médecin du roi (Antoine Vallot, celui qui creva un des yeux conservés intacts de sainte Roseline...) et cousin de sa belle-sœur, et par l’évêque de Lavaur.

Il réussit à se faire transférer le 25 septembre 1680 à Fréjus, ce que confirma le pape le 17 mars 1681. Il fit prendre possession de son siège par procureur le 16 août 1681 mais tarda jusqu’au 22 novembre 1682 pour s’y rendre en personne. On lui réserva "une entrée à la porte de la ville avec des tableaux dépeints et autres ornements convenables et honorables", sans oublier "la poudre qui convien[t] au peuple pour lui faire bravade", ni le "présent de gibier, poullailles et flambeaux qui soit honorable."

Il fallait entre-temps préparer la fameuse assemblée du clergé de France qui traiterait de la régale et rédigerait la funeste déclaration de 1682 et obtenir de la Provence des délégués favorables à la cour, ce pour quoi il s’employa avec succès, puisqu’il en fut le premier délégué.

Ayant fait ce que le roi attendait de lui et enfin rejoint son bénéfice, il s’appliqua à l’administrer mais s’y révéla excentrique et violent de caractère et surtout d’une avarice incroyable qui le rendit odieux à tout le monde. Il fallut attendre la disgrâce de son frère en 1693 (cf notice suivante), pour que les langues se délient. On lui fit faire de sérieuses remontrances par son métropolitain qu’il obligea à se déplacer à Fréjus. Finalement convoqué à Paris, il quitta Fréjus fin 1695 qu’il ne revit plus ; il y essuya de vifs reproches de Louis XIV en personne et finit par consentir, le 5 janvier 1697, à céder son évêché à son neveu, Louis, fils d’Antoine. Mais la nomination obtenue, Luc d’Aquin voulut reprendre sa démission, s’opposer au sacre de son neveu qui eut lieu malgré lui dans l’église de Sorbonne, le 16 juin 1697 et rentrer de nouveau en possession de son siège. Ce qu’il prétendit avec opiniâtreté contre Louis d’Aquin et continua encore au début du pontificat de Mgr de Fleury. On l’exila en Bretagne. Autorisé finalement à rentrer à Paris, il s’y retira auprès de son frère Louis-Thomas (1643-1710), l’ancien prévôt d’Aups devenu doyen de l’église Saint-Thomas-du-Louvre. C’est là qu’il mourut le 2 mars 1718, rue Matignon.

On l’exila en Bretagne. Autorisé finalement à rentrer à Paris, il s’y retira auprès de son frère Louis-Thomas (1643-1710), l’ancien prévôt d’Aups devenu doyen de l’église Saint-Thomas-du-Louvre. C’est là qu’il mourut le 2 mars 1718, rue Matignon.

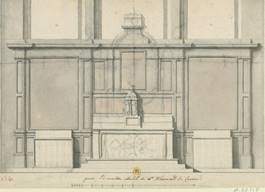

Il sera inhumé dans l’église Saint-Thomas-du-Louvre, qui, par sa fusion avec l’église Saint-Nicolas-du-Louvre et sa reconstruction en 1744 deviendra Saint-Louis-du-Louvre (aujourd’hui disparue). Il n’y trouva pas pour autant le repos car c’est là que vint le rejoindre quelques décennies plus tard la dépouille de son deuxième compétiteur, le cardinal de Fleury !

Sous l’Empire, lors du creusement d’une galerie souterraine reliant le Louvre aux Tuileries, sous la place du Carrousel où se situait l’église, son corps qui reposait dans un cercueil de bois enfermé dans un autre de plomb avec l’inscription « Messire Luc d’Aquin, évêque de Fréjus, décédée du 2 mars 1718 a été inhumée le 3 dudit mois de mars, même année, âgé de 77 ans. Requiescat in pace », fut exhumé et transféré dans l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. Il fut ouvert pendant la Commune et ré-inhumé au même lieu, dans la chapelle de la Sainte-Vierge, dans un nouveau cercueil de chêne sur lequel on replaça l’inscription.

Depuis le 7 janvier, c’est ainsi qu’à chaque prière eucharistique résonne dans le diocèse de Fréjus-Toulon la prière pour l’Eglise selon une antique tradition selon laquelle chaque « Eglise particulière » affirmait sa communion avec ses voisines en particulier avec le siège de Rome (ou la retirait au gré des schismes…). Deux François qui ne sont pourtant pas les mêmes ; parce que l’un est pape et que l’autre est évêque mais aussi parce que le premier se réfère à saint François d’Assise et le second, à saint François de Sales.

Depuis le 7 janvier, c’est ainsi qu’à chaque prière eucharistique résonne dans le diocèse de Fréjus-Toulon la prière pour l’Eglise selon une antique tradition selon laquelle chaque « Eglise particulière » affirmait sa communion avec ses voisines en particulier avec le siège de Rome (ou la retirait au gré des schismes…). Deux François qui ne sont pourtant pas les mêmes ; parce que l’un est pape et que l’autre est évêque mais aussi parce que le premier se réfère à saint François d’Assise et le second, à saint François de Sales.