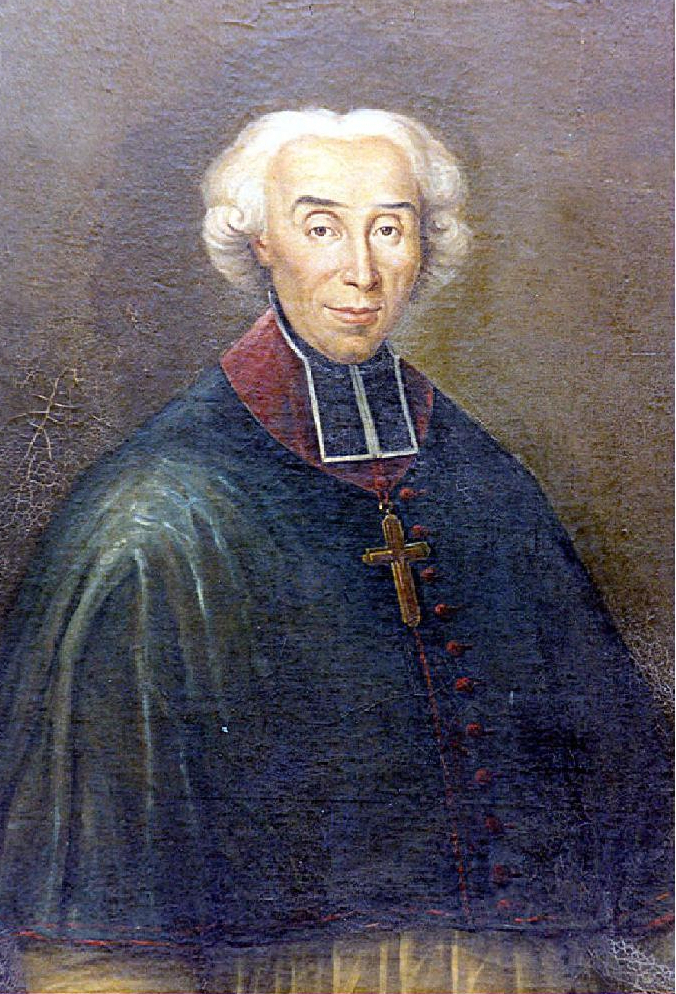

Emmanuel-François de Bausset-Roquefort (6 août 1766 – dépose sa charge en 1801)

Blason : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles à six rais d'argent et en pointe d'un mont de même

Devise familiale : Sola salus servire Deo.

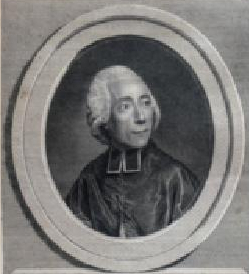

Emmanuel-François de Bausset-Roquefort naquit le 24 décembre 1731 à Marseille. (La famille de Bausset était établie près d'Aubagne depuis le XIV° siècle. Elle tînt la prévôté du chapitre de la Major de Marseille de 1570 à 1691. Le titre de marquis date de 1736). Il y fut baptisé le lendemain dans l’église Saint-Martin selon les registres de la paroisse : « Dudit jour, Emmanuel-François de Bausset de Roquefort, fils légitime de Mre Michel-Jean-Baptiste de Bausset Duchène, seigneur de Roquefort, et de dame Marie-Thérèze de Gantel-Guitton. Son parrain Mre François de Gantel-Guitton, sa marraine Marie-Anne de Cipières. Par nous, Susan, vicaire. ».

Emmanuel-François de Bausset-Roquefort naquit le 24 décembre 1731 à Marseille. (La famille de Bausset était établie près d'Aubagne depuis le XIV° siècle. Elle tînt la prévôté du chapitre de la Major de Marseille de 1570 à 1691. Le titre de marquis date de 1736). Il y fut baptisé le lendemain dans l’église Saint-Martin selon les registres de la paroisse : « Dudit jour, Emmanuel-François de Bausset de Roquefort, fils légitime de Mre Michel-Jean-Baptiste de Bausset Duchène, seigneur de Roquefort, et de dame Marie-Thérèze de Gantel-Guitton. Son parrain Mre François de Gantel-Guitton, sa marraine Marie-Anne de Cipières. Par nous, Susan, vicaire. ».

A peine fut-il prêtre que son oncle paternel, Mgr Joseph-Bru no de Bausset-Roquefort, évêque de Béziers, le fit chanoine et lui donna le titre de grand-vicaire. En 1757, il reçut en commende l’abbaye de Flaran (au diocèse d’Auch). Il obtint la licence en droit civil et droit canon et fut agent général du clergé, charge qui conduit d’ordinaire à l’épiscopat auquel il accéda à l’âge de trente-quatre ans, avec ses bulles de nomination à Fréjus en date du 6 août 1766. Il fut sacré le 31 août 1766 dans l’église Saint-Roch de Paris par Mgr Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, assisté des évêques de Bourges et d’Orléans.

no de Bausset-Roquefort, évêque de Béziers, le fit chanoine et lui donna le titre de grand-vicaire. En 1757, il reçut en commende l’abbaye de Flaran (au diocèse d’Auch). Il obtint la licence en droit civil et droit canon et fut agent général du clergé, charge qui conduit d’ordinaire à l’épiscopat auquel il accéda à l’âge de trente-quatre ans, avec ses bulles de nomination à Fréjus en date du 6 août 1766. Il fut sacré le 31 août 1766 dans l’église Saint-Roch de Paris par Mgr Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, assisté des évêques de Bourges et d’Orléans.

A Fréjus où il fit son entrée le 28 janvier 1767, il se montra actif et bon administrateur, s’occupant des secours aux pauvres, des détails du service religieux mais aussi de l’assainissement de la ville. Il s’employa à trouver des locaux assez spacieux pour développer son séminaire. Les consuls de Fréjus refusèrent de participer à l’entreprise, mais firent en même temps tout ce qui était en leur pouvoir pour retenir le séminaire dans leur ville : en effet, Mgr de Bausset-Roquefort avait songé un temps au palais de Mgr du Bellay à Draguignan, or il eut la surprise non seulement de voir l’ancien propriétaire s’y opposer mais rentrer de nouveau dans son bien pour le vendre à un particulier, au grand contentement des fréjusiens ! Sur la menace d’un procès, un accord fut trouvé et le nouvel évêque put enfin bâtir ce qui sera le grand séminaire de Fréjus pendant plus d’un siècle. La reconstruction fut achevée en 1776 et l’établissement, placé désormais sous le vocable de l’Immaculée Conception.

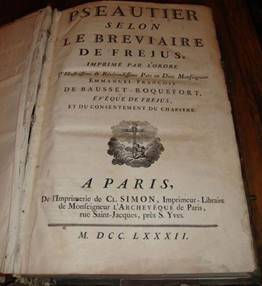

Mgr de Bausset-Roquefort fit le projet de recreuser l’antique port de Fréjus et de le relier à la mer par un chenal pour des raisons de salubrité et pour développer l’activité commerciale en présentant ses plans à l’assemblée provinciale de Lambesc en 1774. En 1779 le roi accorda une remise d’impositions et des aides financières « pour réduire la cause du mal » et « donner à la province et à l’Etat un nouveau port qui serait le plus utile de la Méditerranée après ceux de Toulon et de Marseille ». En 1782, contraint de réviser ses projets en faveur d’un assèchement du port, l’évêque abandonna « tous les droits qu’il pourrait avoir sur les étangs et marais de Fréjus » et des environs. Les travaux commencés furent définitivement stoppés par la Révolution. Mgr de Bausset-Roquefort publia un nouveau bréviaire (dans une lettre du 22 avril 1780 il s'excusera d'en faire faire la réimpression à Paris plutôt que de l'avoir confiée à un imprimeur provençal) et un nouveau missel inspirés de la liturgie parisienne pour les substituer curieusement à ceux de la liturgie romaine alors en vigueur. Il offrit à sa cathédrale, en 1778, le splendide maître autel de marbre, aujourd’hui dans la chapelle du Saint-Sacrement, et qu’il fit placer en avant de l’ancien qui se situait au centre de l’abside. C’est encore Mgr de Bausset-Roquefort qui publia des ordonnances synodales et un catéchisme en 1779 dont il confia la rédaction à Jean-Baptiste Denans, supérieur du séminaire et vicaire général non dépourvu de sympathies gallicanes, ainsi que deux processionnaux, l’un pour sa cathédrale, l’autre pour son diocèse. Le dimanche 18 mai 1788 il consacra la collégiale Saint-Martin de Lorgues qui avait bénéficié de la munificence de son prédécesseur, le cardinal de Fleury.

Mgr de Bausset-Roquefort publia un nouveau bréviaire (dans une lettre du 22 avril 1780 il s'excusera d'en faire faire la réimpression à Paris plutôt que de l'avoir confiée à un imprimeur provençal) et un nouveau missel inspirés de la liturgie parisienne pour les substituer curieusement à ceux de la liturgie romaine alors en vigueur. Il offrit à sa cathédrale, en 1778, le splendide maître autel de marbre, aujourd’hui dans la chapelle du Saint-Sacrement, et qu’il fit placer en avant de l’ancien qui se situait au centre de l’abside. C’est encore Mgr de Bausset-Roquefort qui publia des ordonnances synodales et un catéchisme en 1779 dont il confia la rédaction à Jean-Baptiste Denans, supérieur du séminaire et vicaire général non dépourvu de sympathies gallicanes, ainsi que deux processionnaux, l’un pour sa cathédrale, l’autre pour son diocèse. Le dimanche 18 mai 1788 il consacra la collégiale Saint-Martin de Lorgues qui avait bénéficié de la munificence de son prédécesseur, le cardinal de Fleury.

Mgr de Bausset-Roquefort donna en 1769 un canonicat à l’un de ses cousins, Louis-François de Bausset-Roquefort, déjà chapelain à Vidauban, qui deviendra  évêque d’Alais et sera créé cardinal le 28 juillet 1817 ; après avoir ordonné prêtre en 1781 un de ses neveux, Pierre-Ferdinand de Bausset-Roquefort, il lui accorda le titre purement honorifique de vicaire général, c’est lui qui deviendra évêque de Vannes, puis archevêque d’Aix. Comme il sera vu plus bas avec Maurine, Mgr de Bausset-Roque

évêque d’Alais et sera créé cardinal le 28 juillet 1817 ; après avoir ordonné prêtre en 1781 un de ses neveux, Pierre-Ferdinand de Bausset-Roquefort, il lui accorda le titre purement honorifique de vicaire général, c’est lui qui deviendra évêque de Vannes, puis archevêque d’Aix. Comme il sera vu plus bas avec Maurine, Mgr de Bausset-Roque

fort ne fut pas heureux dans le choix de ses vicaires généraux parmi lesquels on compte le « philosophe » Joseph Gros de Besplas (oncle de Jean-Antoine Roucher, poète guillotiné avec son ami André Chénier) et le mondain Jean-Baptiste Florimond Meffray de Césarges.Le besoin d’argent que suscitaient ses nombreuses dépenses et peut-être aussi la perception qu’un monde était en train de passer, l’encouragea à abandonner plusieurs de ses privilèges : il vendit ainsi le château du Castellas à Agay avec ses droits seigneuriaux, les seigneuries des Esclans, de la Baume, de Bagnols, de Fayence et échoua à vendre celle du Puget, mais acheta le monastère de Sainte-Roseline déserté par les Observantins.

fort ne fut pas heureux dans le choix de ses vicaires généraux parmi lesquels on compte le « philosophe » Joseph Gros de Besplas (oncle de Jean-Antoine Roucher, poète guillotiné avec son ami André Chénier) et le mondain Jean-Baptiste Florimond Meffray de Césarges.Le besoin d’argent que suscitaient ses nombreuses dépenses et peut-être aussi la perception qu’un monde était en train de passer, l’encouragea à abandonner plusieurs de ses privilèges : il vendit ainsi le château du Castellas à Agay avec ses droits seigneuriaux, les seigneuries des Esclans, de la Baume, de Bagnols, de Fayence et échoua à vendre celle du Puget, mais acheta le monastère de Sainte-Roseline déserté par les Observantins.

En l’absence du métropolitain, c’est lui qui présida avec dignité, comme plus ancien évêque de la province, la seconde session des Etats généraux du pays et comté de Provence en avril 1789, alors que les élections en vue des Etats généraux du royaume avaient déjà porté à la députation les membres les plus contestataires du bas clergé. Le samedi des Quatre-Temps de la Pentecôte (6 juin 1789) il procède à une ordination dans la chapelle du palais épiscopal d'Aix.

On sait comment l’Assemblée nationale vota successivement la mise à la disposition de la nation des biens du clergé (2 novembre 1789), la suppression des ordres religieux et des vœux monastiques (13 février 1790) puis la constitution civile du clergé (12 juillet 1790).

C’est à Aix que Mgr de Bausset-Roquefort reçut (à la demande de celui du Var) la lettre du directoire départemental des Bouches-du-Rhône datée du 25 août 1790, lui demandant de prêter le serment et de devenir l’évêque constitutionnel du Var ; la municipalité de Fréjus et l'abbé François Maurine, curé et vicaire général, appuyaient ce projet. Mgr de Bausset répondit le 30 août en promettant de rentrer bientôt, retenu qu’il était par des épreuves familiales et des problèmes de santé.

Effectivement il arriva dans les premiers jours de septembre à Flassans, chez le prieur Gassier, lui aussi vicaire général ; le 18 septembre 1790 il y célébra l'ordination des Quatre Temps d'automne et ordonna deux prêtres : les abbés Honorat Auriol et Clément Seraillier. Ce fut son dernier acte épiscopal dans le diocèse de Fréjus.

Le directoire départemental de Toulon insista par lettre du 8 octobre pour que le prélat consentît à exercer ses fonctions dans tout le département en lui laissant huit jours pour répondre ; pressé de toutes parts, Mgr de Bausset répondit le 19 octobre par une missive portée par M. Gassier, dans laquelle il faisait remarquer que "Dieu lui ayant confié l'Eglise de Fréjus, il ne pouvait pas étendre sa juridiction hors des limites de son diocèse sans une mission expresse du souverain pontife, donnée sur la démission des titulaires qui existaient encore".

L’évêque avait naturellement bien compris qu’il ne s’agissait pas seulement de cautionner un redécoupage administratif au détriment des diocèses supprimés de Toulon, de Grasse et de Vence (sans compter quelques paroisses extraites de ceux d’Aix, Glandèves, Marseille, Riez et Senez) englobés dans la nouvelle circonscription, mais que l’enjeu était celui de l’autorité dans l’Eglise qu’à terme on voulait anéantir.

Le 22 octobre, le président du district écrivit encore à l'évêque une lettre personnelle pour le presser de venir organiser le clergé selon la loi nouvelle et accorder les dispenses que "les évêques supprimés refusaient de donner". L’évêque lui répondit encore : « Votre premier pasteur sexagénaire, chargé de vous instruire, vous apprend que celui qui commande aux Souverains me défend d’occuper une juridiction qu’il ne m’a pas donnée. » et développa son argumentation dans une longue épître envoyée le 3 novembre à son vicaire général, François Maurine, qui était acquis aux idées nouvelles, où il lui rappelait d'abord les canons 7 et 8 de la 23e session du Concile de Trente sur les pouvoirs d'ordre et de juridiction ; il lui ordonnait ensuite de répandre cette lettre dans tout le diocèse et d'en informer le second curé de Fréjus, l'abbé Joseph Héraud : "Pour moi, invariablement attaché à mon devoir, fidèle à la mission qui m'a été confiée, je veillerai sur mon troupeau, je lui distribuerai le pain de la parole, je m'efforcerai de le ramener aux principes de la véritable doctrine qu'on attaque avec un acharnement aussi impie que scandaleux. Malheur à moi si j'entreprenais de faire des fonctions épiscopales, d'exercer le moindre acte d'autorité dans un diocèse où l'Eglise ne m'a pas envoyé, où elle me défend sous les peines les plus sévères d'exercer les fonctions d'évêque... Je vous ordonne de lire cette lettre à votre confrère et à tous les prêtres approuvés de mon Eglise et de la répandre dans mon diocèse, autant qu'il sera possible, en faisant faire des copies. Je vous en fais un devoir de conscience... C'est principalement les prêtres que je dois instruire ; je me persuade qu'on travaille à leur faire illusion, et malheur à moi si je négligeais de les détromper. Vous serez mon organe en leur faisant part de cet exposé simple de la véritable doctrine. Je vous chéris, mon cher curé, en Jésus Christ. »

Mgr de Bausset, doutant de l'obéissance de Maurine, écrivit spécialement à tous les curés, en les exhortant à se "défier des faux prophètes et à rester fermes dans la foi et l'unité". Une nouvelle tentative faite par le district de Fréjus pour réduire le prélat à sa volonté valut à son diocèse sa touchante lettre d’adieu : « Je vous écris cette lettre, mes chers enfants, devant mon crucifix ; voilà mon guide, voilà mon conseil (...) Vous voudriez donc que je fusse un usurpateur, un schismatique, un ennemi de l’Eglise de Dieu ! Non, jamais je ne trahirai ni mon devoir ni ma conscience. ». Ces dernières lettres étaient déjà écrites d’exil puisque Mgr de Bausset, après s'être arrêté au domaine de Sainte Roseline, près des Arcs, qu’il avait récemment acquis, passa incognito à Fréjus et gagna la frontière du Var pour s’installer à Nice où il arriva le 29 octobre 1790.

Le 22 novembre, l’assemblée administrative de Toulon met ses biens sous séquestre, ordonne la pres tation de serment et menace de faire élire un nouvel évêque. Le 26 décembre 1790, Louis XVI se déclare contraint de considérer comme démissionnaire tout ecclésiastique qui n’aurait pas prêté le serment dans la semaine, ouvrant la voie à la guerre qui s’ensuivit à l’encontre du clergé réfractaire. De Nice, Mgr de Bausset multiplie les écrits contre le schisme. Le 28 mars 1791, il s’élève avec force contre l’élection annoncée d’un nouvel évêque, signant ainsi : "Fait à Nice où je suis réfugié pour exercer librement mon ministère, le 28 mars 1791. + Em. Fr. Evêque de Fréjus".

tation de serment et menace de faire élire un nouvel évêque. Le 26 décembre 1790, Louis XVI se déclare contraint de considérer comme démissionnaire tout ecclésiastique qui n’aurait pas prêté le serment dans la semaine, ouvrant la voie à la guerre qui s’ensuivit à l’encontre du clergé réfractaire. De Nice, Mgr de Bausset multiplie les écrits contre le schisme. Le 28 mars 1791, il s’élève avec force contre l’élection annoncée d’un nouvel évêque, signant ainsi : "Fait à Nice où je suis réfugié pour exercer librement mon ministère, le 28 mars 1791. + Em. Fr. Evêque de Fréjus".

C’est le 12 avril 1791 que l’assemblée électorale départementale procédait au choix de l’abbé Jean-Joseph Rigouard comme « évêque constitutionnel du Var ».

De cette époque date la chanson populaire : « Bausset et Rigouard ou les Prélats Rivaux » (sur l’air de « C’est ce qui me console ») :

| 1. Chrétiens, deux hommes sont connus Ensemble évêques de Fréjus, Voilà la ressemblance. L'un vient du Pontife Romain, L'autre du peuple souverain, Voilà la différence. 3. Chacun d'eux de ses doigts bénis, 5. Tous deux à l'exemple des saints 7. Selon l’usage, ils ont tous deux |

2. Tous deux ont été sacrés, Tous deux sont crossés et mitrés, Voilà la ressemblance. Bausset est humain, bienfaisant, Rigouard du club est président. Voilà la différence. 4. « Louez Dieu, n’adorez qu’un Dieu !», 6. Une fois dans chaque saison 8. Ces pasteurs d'âmes n'ont qu'un but, |

Pendant que Rigouard faisait son entrée à Fréjus le 26 juin 1791 pour repartir aussitôt siéger à l’Assemblée Constituante, Mgr de Bausset-Roquefort transmettait les brefs pontificaux et publiait ordonnances et instructions pastorales dénonçant l’intrus, retirant aux prêtres jureurs leurs fonctions et recommandant aux fidèles d’éviter d’avoir recours aux schismatiques. « On a beau le répéter pour faire illusion, je n’ai pas abandonné mon diocèse, je veille sur mon troupeau, je pourvois à tous ses besoins spirituels », avait-il écrit : fidèle à sa parole, de Nice « où il est réduit à recevoir de [ses] amis une subsistance journalière », il institue des délégués épiscopaux munis de ses pleins pouvoirs qui épauleront l’héroïque mission des prêtres réfractaires.Mais bientôt, on ne fut plus en sécurité même au-delà des frontières. Le samedi 22 septembre 1792, Mgr de Bausset procède encore, avec l'autorisation de l'évêque de Nice, à l'ordination de 25 séminaristes de divers diocèses du Sud-Est, mais le 28 du même mois, le général d’Anselme passait le Var à la tête d’une armée de 12 à 15 000 hommes. Averti, l'évêque, quitta en fin de journée le logement qu’il occupait avec sa sœur à Nice, pour partir à pied avec la seule compagnie de son domestique du nom de Sicard sur le chemin qui conduisait au col de Tende, au milieu d’une multitude de personnes fuyant l’avancée des troupes révolutionnaires. Entre l’Escarène et Sospel, il fut rejoint par d’autres clercs du diocèse. Sans prendre de repos durant la nuit, ils atteignirent Saorge au soir du samedi 29 septembre. Ayant espéré y trouver un peu de repos, ils durent repartir jusqu’à Fontan où l’arrivée de la troupe les força à reprendre la route pour arriver à Tende aux premières heures du dimanche. Là, l’évêque de Fréjus « qui n’avait pas le courage de parler » partagea quelques heures de repos avec une multitude d’hommes et de femmes sur des matelas étendus sur le pavé d’une auberge. Au matin de ce dimanche, il assista à la messe de la paroisse dont le curé non seulement refusa d’accueillir le prélat mais lui reprocha encore d’être français et de n’avoir pas prêté le serment ! Plus charitable, une femme du village lui offrit l’hospitalité jusqu’au mercredi suivant où le temps leur permit de franchir le col. Le soir ils étaient à Limone. De là, Mgr de Bausset gagna Fossano et demeura dans le Piémont toute l’année 1793.

Pendant que Rigouard faisait son entrée à Fréjus le 26 juin 1791 pour repartir aussitôt siéger à l’Assemblée Constituante, Mgr de Bausset-Roquefort transmettait les brefs pontificaux et publiait ordonnances et instructions pastorales dénonçant l’intrus, retirant aux prêtres jureurs leurs fonctions et recommandant aux fidèles d’éviter d’avoir recours aux schismatiques. « On a beau le répéter pour faire illusion, je n’ai pas abandonné mon diocèse, je veille sur mon troupeau, je pourvois à tous ses besoins spirituels », avait-il écrit : fidèle à sa parole, de Nice « où il est réduit à recevoir de [ses] amis une subsistance journalière », il institue des délégués épiscopaux munis de ses pleins pouvoirs qui épauleront l’héroïque mission des prêtres réfractaires.Mais bientôt, on ne fut plus en sécurité même au-delà des frontières. Le samedi 22 septembre 1792, Mgr de Bausset procède encore, avec l'autorisation de l'évêque de Nice, à l'ordination de 25 séminaristes de divers diocèses du Sud-Est, mais le 28 du même mois, le général d’Anselme passait le Var à la tête d’une armée de 12 à 15 000 hommes. Averti, l'évêque, quitta en fin de journée le logement qu’il occupait avec sa sœur à Nice, pour partir à pied avec la seule compagnie de son domestique du nom de Sicard sur le chemin qui conduisait au col de Tende, au milieu d’une multitude de personnes fuyant l’avancée des troupes révolutionnaires. Entre l’Escarène et Sospel, il fut rejoint par d’autres clercs du diocèse. Sans prendre de repos durant la nuit, ils atteignirent Saorge au soir du samedi 29 septembre. Ayant espéré y trouver un peu de repos, ils durent repartir jusqu’à Fontan où l’arrivée de la troupe les força à reprendre la route pour arriver à Tende aux premières heures du dimanche. Là, l’évêque de Fréjus « qui n’avait pas le courage de parler » partagea quelques heures de repos avec une multitude d’hommes et de femmes sur des matelas étendus sur le pavé d’une auberge. Au matin de ce dimanche, il assista à la messe de la paroisse dont le curé non seulement refusa d’accueillir le prélat mais lui reprocha encore d’être français et de n’avoir pas prêté le serment ! Plus charitable, une femme du village lui offrit l’hospitalité jusqu’au mercredi suivant où le temps leur permit de franchir le col. Le soir ils étaient à Limone. De là, Mgr de Bausset gagna Fossano et demeura dans le Piémont toute l’année 1793. Devant les nouvelles menaces d’une invasion française, l’évêque profita le 7 mai 1794 d’une barque affrétée sur le Pô par la famille de Mazenod pour gagner les Etats de l’Eglise. Saint Eugène de Mazenod raconte la scène dans ses mémoires : « Mes parents eurent la consolation d’embrasser plusieurs de leurs amis, tels que Mgr de Bausset, évêque de Fréjus, et M. le marquis de Grimaldi. Ils versèrent en commun quelques larmes sur leur situation, se consolèrent mutuellement, et l’on donna le signal du départ pour se rendre ensemble à Ostiglia, pays d’exécrable mémoire, où tous nos pauvres émigrés furent traités comme des gens suspects dont il fallait se méfier », après d’autres étapes moins douloureuses, Mgr de Bausset se sépara de la famille pour gagner Ferrare dont l’évêque, le cardinal Mattei, l’accueillit chaleureusement : « Mes vœux sont satisfaits, puisque je possède enfin l’un de ces prélats de l’Eglise gallicane, qui ont mieux aimé abandonner leur fortune, leur patrie et s’exposer à toutes les rigueurs de la privation, plutôt que de manquer à la foi de Jésus-Christ. »

Devant les nouvelles menaces d’une invasion française, l’évêque profita le 7 mai 1794 d’une barque affrétée sur le Pô par la famille de Mazenod pour gagner les Etats de l’Eglise. Saint Eugène de Mazenod raconte la scène dans ses mémoires : « Mes parents eurent la consolation d’embrasser plusieurs de leurs amis, tels que Mgr de Bausset, évêque de Fréjus, et M. le marquis de Grimaldi. Ils versèrent en commun quelques larmes sur leur situation, se consolèrent mutuellement, et l’on donna le signal du départ pour se rendre ensemble à Ostiglia, pays d’exécrable mémoire, où tous nos pauvres émigrés furent traités comme des gens suspects dont il fallait se méfier », après d’autres étapes moins douloureuses, Mgr de Bausset se sépara de la famille pour gagner Ferrare dont l’évêque, le cardinal Mattei, l’accueillit chaleureusement : « Mes vœux sont satisfaits, puisque je possède enfin l’un de ces prélats de l’Eglise gallicane, qui ont mieux aimé abandonner leur fortune, leur patrie et s’exposer à toutes les rigueurs de la privation, plutôt que de manquer à la foi de Jésus-Christ. »

Une nouvelle fois, l’approche de l’invasion française contraignit l’évêque à reprendre son errance : il se rendit à Venise où il rédigea le 18 mars 1797 son testament qui révèle la scrupuleuse délicatesse de son âme : « Je reconnois qu’en punition de mes péchés et de mon peu d’attention soit à la disposition de mes revenus, soit à remplir les augustes fonctions d’apôtre de J.-C. dont malgré mon indignité j’ai été honoré, Dieu a permis dans sa miséricorde purement gratuite en ma faveur, que je fusse privé des biens de la terre qu’il m’avoit confiés ; je le remercie de son excessive bonté, d’avoir pris soin d’un misérable pécheur tel que moy, et de l’avoir élevé à un degré d’honneur tel, qu’il m’ait uni, en quelque chose, aux privations et aux tribulations de mon Sauveur et de ses apôtres, selon la promesse qu’il a fait à ses vrais et fidèles serviteurs, qui ont marché selon ses voyes constamment et sans reproches (...) Je voudrais, s’il était possible, être enterré dans le cimetière de l’hôpital le plus voisin du lieu de mon décès et comme les pauvres dudit hôpital, afin d’être plus particulièrement réuni aux membres de J.-C. dont il a daigné me rapprocher par sa miséricorde, durant les derniers moments de mon exil, et pour la juste punition de mes fautes et de mes crimes. » Il ne fut probablement pas témoin de l’élection de Pie VII à Venise, le 14 mars 1800, puisque le 18 il ajoutait un codicille à son testament dans la ville de Novi, sur la côte dalmate où Mgr Jesich, évêque de Senj-Modruš, lui donna des preuves touchantes de sa bienfaisance et de sa vénération, tout comme l’archevêque de Kalocsa, Mgr Kollonitz.

Il ne fut probablement pas témoin de l’élection de Pie VII à Venise, le 14 mars 1800, puisque le 18 il ajoutait un codicille à son testament dans la ville de Novi, sur la côte dalmate où Mgr Jesich, évêque de Senj-Modruš, lui donna des preuves touchantes de sa bienfaisance et de sa vénération, tout comme l’archevêque de Kalocsa, Mgr Kollonitz.

Le premier parmi les évêques de l’Ancien Régime dit-on, il remit sa démission à Pie VII selon ses vœux exprimés par le bref Tam multa du 15 août 1801.

C’est dans une situation voisine de la misère que l’évêque passa les derniers moments de sa vie terrestre : « Je préfère cent fois et mille fois, disait-il, coucher ici dans un galetas et aller au ciel en souffrant, que d’avoir dans mon évêché un lit somptueux et trente ou quarante mille livres de rente, en oubliant le ciel et risquant mon salut. ». Il consacrait à la prière la totalité de ses journées en ajoutant encore à ses souffrances des mortifications volontaires (le cilice et la discipline dont il usait alors furent conservés et plus tard exposés sous son portrait au séminaire de Fréjus). Le vénérable prélat s’éteint le 10 février 1802 dans la ville de Fiume (aujourd’hui Rijeka). L’assistaient les abbés Joseph Gagnard qui lui donna la dernière absolution, Gassier et Henry, qui ne l’avaient jamais quitté, ainsi que Sicard, le fidèle serviteur. C’est en partie avec leurs petits emplois - en donnant notamment des leçons de français - qu’ils avaient pu subvenir aux besoins essentiels de leur évêque. Le 12 février on chanta une messe solennelle pour lui avec orgue et chanoines chapés dans la principale église de la ville, devenue aujourd’hui la cathédrale Saint-Guy de Rijeka et c’est là que furent célébrées ses funérailles le 18 février où la population qui le tenait pour un saint l’accompagna dignement ; il fut inhumé au pied de l’autel de saint François Xavier. L’évêque du lieu, Mgr Jesich, fonda un service anniversaire pour le repos de son âme.

Le 12 février on chanta une messe solennelle pour lui avec orgue et chanoines chapés dans la principale église de la ville, devenue aujourd’hui la cathédrale Saint-Guy de Rijeka et c’est là que furent célébrées ses funérailles le 18 février où la population qui le tenait pour un saint l’accompagna dignement ; il fut inhumé au pied de l’autel de saint François Xavier. L’évêque du lieu, Mgr Jesich, fonda un service anniversaire pour le repos de son âme.

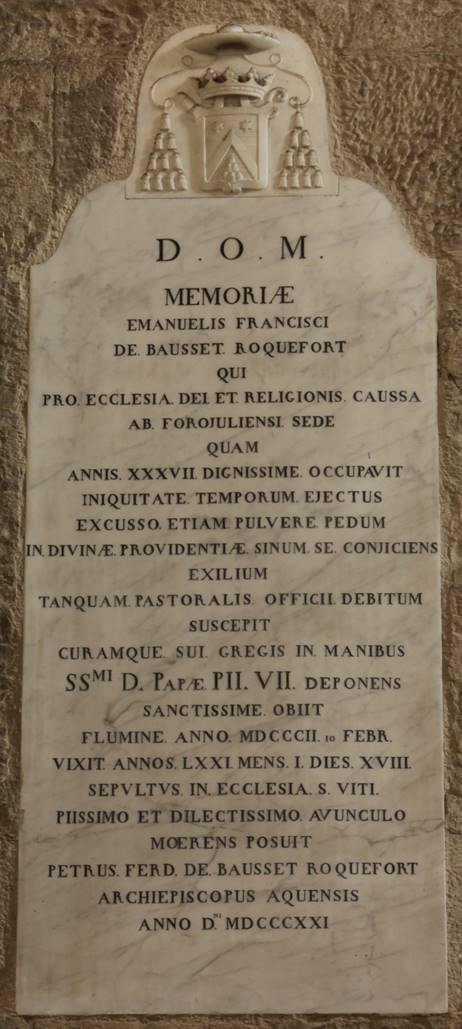

Une épitaphe fut placée au-dessus de la tombe, dont le texte fut repris quelques années plus tard pour la plaque de marbre posée dans la cathédrale de Fréjus par les soins de son neveu, et qui rappelle le souvenir du sacrifice consenti par son dernier évêque d’Ancien Régime :

D.O.M.

MEMORIAE

EMMANUELIS FRANCISCI

DE BAUSSET ROQUEFORT

QUI

PRO ECCLESIA DEI ET RELIGIONE CAUSA

AB FOROJULIENSI SEDE

QUAM

ANNUS XXXVII DIGNISSIME OCCUPAVIT

INIQUITATE TEMPORUM EJECTUS

EXCUSSO ETIAM PULVERE PEDUM

IN DIVINAE PROVIDENTIAE SINUM SE CONJICIENS

EXILIUM

TAMQUAM PASTORALIS OFFICII DEBITUM

SUSCEPIT

CURAMQUE SUI GREGIS IN MANIBUS

SSMI D PAPAE PII VII DEPONENS

SANCTISSIME OBIIT

FLUMINE ANNO MDCCCII X FEBR

VIXIT ANNOS LXXI MENS I DIES XVIII

SEPULTUS IN ECCLESIA S VITI

PIISSIMO ET DILECTISSIMO AVUNCULO

MOERENS POSUIT

PETRUS FERD DE BAUSSET ROQUEFORT

ARCHIEPISCOPUS AQUENSIS

ANNO DNI MDCCCXXI

(A Dieu très bon et très grand (Deo optimo maximo). A la mémoire d’Emmanuel-François de Bausset Roquefort qui pour la cause de Dieu et de la religion, chassé par l’iniquité des temps du siège de Fréjus qu’il avait très dignement occupé durant trente-sept ans, se jetant dans le sein de la divine Providence et secouant la poussière de ses pieds, soutint l’exil comme le tribut du se

(A Dieu très bon et très grand (Deo optimo maximo). A la mémoire d’Emmanuel-François de Bausset Roquefort qui pour la cause de Dieu et de la religion, chassé par l’iniquité des temps du siège de Fréjus qu’il avait très dignement occupé durant trente-sept ans, se jetant dans le sein de la divine Providence et secouant la poussière de ses pieds, soutint l’exil comme le tribut du se rvice pastoral. Ayant déposé le soin de son troupeau entre les mains du Très Saint Père le pape Pie VII, il mourut très saintement à Fiume le 10 février de l’an 1802. Il vécut 71 ans 1 mois et 18 jours. Il fut inhumé dans l’église Saint-Guy. A son oncle très pieux et très aimé Pierre Ferdinand de Bausset Roquefort archevêque d’Aix a posé [cette plaque] en le pleurant l’an du Seigneur 1821.)

rvice pastoral. Ayant déposé le soin de son troupeau entre les mains du Très Saint Père le pape Pie VII, il mourut très saintement à Fiume le 10 février de l’an 1802. Il vécut 71 ans 1 mois et 18 jours. Il fut inhumé dans l’église Saint-Guy. A son oncle très pieux et très aimé Pierre Ferdinand de Bausset Roquefort archevêque d’Aix a posé [cette plaque] en le pleurant l’an du Seigneur 1821.)