Famille Albin

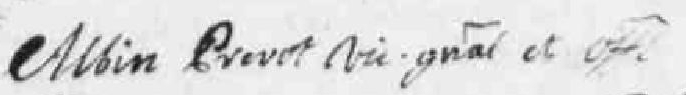

Jean Charles Albin était le petit-neveu de Joseph et Charles Léonce Octavien Antelmy. C'est probablement lui qui est baptisé à Fayence le 10 mars 1707 sous le nom de Jean Albin (il faut bien le distinguer de son frère Jean Jacques, né deux avant lui). Son père Jacques Albin (1683-1750) porte le titre de seigneur de Cananille, il est lui-même le fils de Jean, bourgeois, dont le père, Boniface avait été viguier de Fayence dans les années 1660. La mère de Jean Charles, Jeanne-Thérèse d'Augier (par ailleurs arrière arrière petite-nièce de l'évêque Barthélémy Camelin), est fille de Jean et d'Agnès Antelmy, la soeur des deux chanoines déjà cités. Avec cette protection, Jean Charles obtient le prieuré de Saint-Vincent, à Trans, en 1727 et, l'année suivante alors qu'il n'est encore qu'acolyte, un canonicat. Il conquiert le titre de docteur en théologie, puis, en 1732, est gratifié de la prévôté que lui abandonne son grand-oncle, l’évêque de Grasse, Charles Léonce Octavien Antelmy, qui avait obtenu de Rome de la garder jusque-là, six ans après son élévation à l’épiscopat. Jean Charles Albin, pourvu de la stalle de prévôt, résigne alors son canonicat à son cousin Honoré Antelmy. De 1741 à 1752, Jean Charles est vicaire général de Mgr du Bellay et mis en responsabilité par l’abbaye de Saint-Victor de Marseille de nommer à tous les bénéfices du diocèse qui dépendent d’elle, en 1748. Sur la base des notes recueillies par son grand-oncle, il publia en 1732 la vie de Mgr de Piquet, évêque de Babylone et prieur de Grimaud. C'est lui qui est naturellement désigné pour procéder à la bénédiction de la nouvelle église paroissiale de son village natal de Fayence en 1750 : "L'an 1750 et le 25 janvier, Messire Jean Charles Albin, prévôt, vicaire général et official du diocèse de Fréjus, assisté de nous curé et autres prêtres soussignés en présence de messieurs les magistrats et d’un grand nombre de paroissiens a fait la bénédiction de la nouvelle église paroissiale avec toute la solennité que demande une telle cérémonie", relatent les archives du lieu. La même année meurt son père Jacques, à Fréjus où il s'était établi. Le prévôt, lui s'éteint dans la cité épiscopale le 1er mai 1764.

Octavien Antelmy. C'est probablement lui qui est baptisé à Fayence le 10 mars 1707 sous le nom de Jean Albin (il faut bien le distinguer de son frère Jean Jacques, né deux avant lui). Son père Jacques Albin (1683-1750) porte le titre de seigneur de Cananille, il est lui-même le fils de Jean, bourgeois, dont le père, Boniface avait été viguier de Fayence dans les années 1660. La mère de Jean Charles, Jeanne-Thérèse d'Augier (par ailleurs arrière arrière petite-nièce de l'évêque Barthélémy Camelin), est fille de Jean et d'Agnès Antelmy, la soeur des deux chanoines déjà cités. Avec cette protection, Jean Charles obtient le prieuré de Saint-Vincent, à Trans, en 1727 et, l'année suivante alors qu'il n'est encore qu'acolyte, un canonicat. Il conquiert le titre de docteur en théologie, puis, en 1732, est gratifié de la prévôté que lui abandonne son grand-oncle, l’évêque de Grasse, Charles Léonce Octavien Antelmy, qui avait obtenu de Rome de la garder jusque-là, six ans après son élévation à l’épiscopat. Jean Charles Albin, pourvu de la stalle de prévôt, résigne alors son canonicat à son cousin Honoré Antelmy. De 1741 à 1752, Jean Charles est vicaire général de Mgr du Bellay et mis en responsabilité par l’abbaye de Saint-Victor de Marseille de nommer à tous les bénéfices du diocèse qui dépendent d’elle, en 1748. Sur la base des notes recueillies par son grand-oncle, il publia en 1732 la vie de Mgr de Piquet, évêque de Babylone et prieur de Grimaud. C'est lui qui est naturellement désigné pour procéder à la bénédiction de la nouvelle église paroissiale de son village natal de Fayence en 1750 : "L'an 1750 et le 25 janvier, Messire Jean Charles Albin, prévôt, vicaire général et official du diocèse de Fréjus, assisté de nous curé et autres prêtres soussignés en présence de messieurs les magistrats et d’un grand nombre de paroissiens a fait la bénédiction de la nouvelle église paroissiale avec toute la solennité que demande une telle cérémonie", relatent les archives du lieu. La même année meurt son père Jacques, à Fréjus où il s'était établi. Le prévôt, lui s'éteint dans la cité épiscopale le 1er mai 1764.

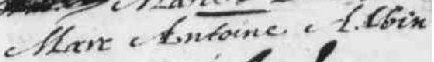

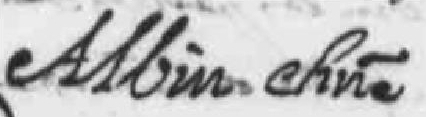

Marc-Antoine Albin, son frère, naît à Fréjus le 4  avril 1726.

avril 1726.  Il obtient un canonicat en 1752. Il est aussi prieur de Saint-Vincent à Trans de 1741 à 1767 (prébende reçue de son frère) et recteur de Saint-Louis à Saint-Raphaël et prieur d'Espérel. Il brigue la stalle de chanoine sacristain dans un conflit qui l'oppose au neveu de l’évêque, Ferdinand de Bausset qui finira par se désister, et à Jean-Baptiste Quinel qui l'avait obtenue de l'évêque ; après un accord signé avec ce dernier le 12 décembre 1789, il obtiendra un jugement en sa faveur ... un mois après que l’Assemblée nationale ait mis les biens du clergé à la disposition de la nation, ce qui ne lui épargne pas, à la toute fin de l'année 1789, d'avoir affaire à une réclamation des habitants de Puget pour que le nouveau sacristain pourvoie aux réparations nécessaires à la maison curiale et leur apporte les secours dont ils ont besoin ! Il prête malheureusement le serment d'adhésion à la Constitution civile du clergé, le 7 mars 1790, peu avant midi à la mairie de Fréjus, et obtient même un "certificat de civisme" le 19 nivôse an II (8 janvier

Il obtient un canonicat en 1752. Il est aussi prieur de Saint-Vincent à Trans de 1741 à 1767 (prébende reçue de son frère) et recteur de Saint-Louis à Saint-Raphaël et prieur d'Espérel. Il brigue la stalle de chanoine sacristain dans un conflit qui l'oppose au neveu de l’évêque, Ferdinand de Bausset qui finira par se désister, et à Jean-Baptiste Quinel qui l'avait obtenue de l'évêque ; après un accord signé avec ce dernier le 12 décembre 1789, il obtiendra un jugement en sa faveur ... un mois après que l’Assemblée nationale ait mis les biens du clergé à la disposition de la nation, ce qui ne lui épargne pas, à la toute fin de l'année 1789, d'avoir affaire à une réclamation des habitants de Puget pour que le nouveau sacristain pourvoie aux réparations nécessaires à la maison curiale et leur apporte les secours dont ils ont besoin ! Il prête malheureusement le serment d'adhésion à la Constitution civile du clergé, le 7 mars 1790, peu avant midi à la mairie de Fréjus, et obtient même un "certificat de civisme" le 19 nivôse an II (8 janvier  1794). Il meurt à Fréjus le 21 mai 1809 avec la mention "ex prêtre chanoine"...

1794). Il meurt à Fréjus le 21 mai 1809 avec la mention "ex prêtre chanoine"...

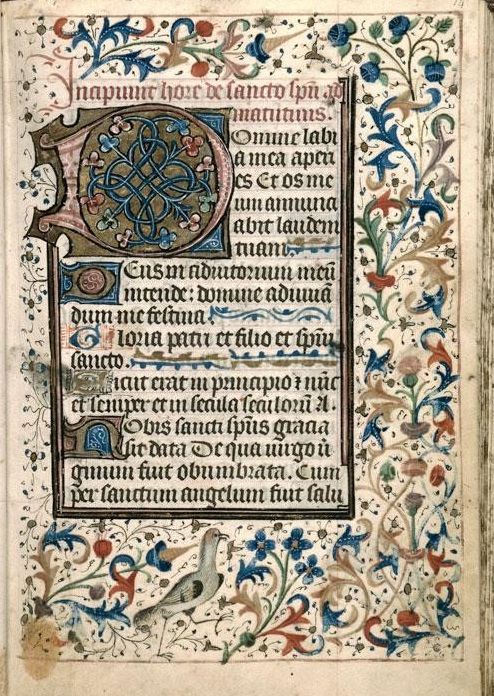

Il avait hérité d’un de ses grands oncles Antelmy un magnifique livre d’heures du XVème siècle, qu'il donnera au séminaire de Fréjus et qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque intercommunale de Draguignan (ms 5).